8月2019

現在、麴町中学校では「宿題や定期考査の全廃」を行っているというのは以前に書きましたが、そのことについて、校長の工藤勇一氏は「宿題や定期考査を全廃したと聞くと、学力を軽視しているような印象を受ける人もいるかもしれません。しかし、私は学力を軽視してはいませんし、本校においても生徒たちが自分に合った進路を選べるよう、最大の支援をしています。

一方で、主要5教科を中心とした学力だけが、そのままこれからの社会で通用する尺度になると考えていません」と言います。そのうえで、大切な力は「対立を解決する力」や「感情をコントロールする力」、「見通しを持って行動する力」「多くの人たちとともに問題を解決する力」であり、それが備わっていなければ、どこかで壁に阻まれるだろうと言います。つまり、これらの力はいわゆる「非認知的能力」と言われるものですが、いくら勉強ができていたとしても、この力も同時に持っていなければ、社会で生きる力として学力も生かされないというのです。

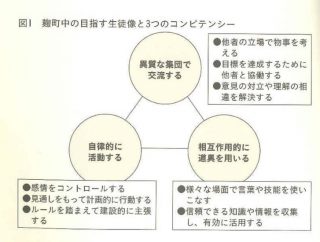

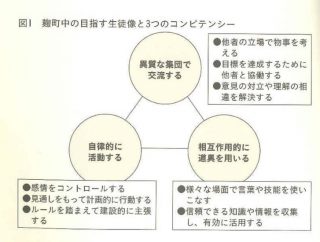

そして、こういった非認知的能力を育てるために、それが身に付いたかどうかを測る物差しが必要になります。そこでOECDが「能力の定義と選択」(DeSeCo)プロジェクトの成果として示したキーコンピテンシー(望ましい行動特性)を活用したそうです。そして、それを基にしたのが麴町中学校の「目指す生徒像」として示す8つのコンピテンシーです。

この図の中で主要5教科を中心とした学力は右下の「相互作用的に道具を用いる」の部分に該当します。

この「相互作用的に」というの言葉がポイントになり、知識・技能そのものに価値があるというよりも、対人、対社会の中で相互に使う力が問われているという点です。新しい学習指導要領でアクティブラーニングが取り上げられる理由もここにあるのです。

また、「異質な集団で交流する」や「自発的に活動する」などの力は、一方通行の講義形式の授業だけでは身につけることができません。とも言っています。

学校で習う知識や技能はあくまでツールであって、どう使うかのほうが重要なのだと思います。自園では異年齢での保育や選択制での活動を進めていますが、それは子どもたちが自分で決めて活動することや多様な発達の中で相互作用しながら育つことの重要性を感じているからです。そして、その中で起きている相互作用こそが、社会の中で生きる力としてあると思っているからです。

2019年8月26日 5:00 PM |

カテゴリー:教育 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

2017年4月29日のダイアモンド オンラインのWeb記事に日本の高校生や中学生を対象とした「大人へのイメージ調査」がありました。そこでは高校生だと大人が「疲れている」「大変そう」と感じている人が90%。「楽しくなさそう」73.5%「暗い」67.6%という結果が出たそうです。中学生だと「大変そう」87.5%「疲れている」88.5%「楽しくなさそう」66.5%、「暗い」61.5%。大人に対してかなりネガティブなイメージを持っているということがわかります。さらに「大人を尊敬できない」という質問に対して高校生は56.9%、中学生56.0%とほぼ半数の子どもたちが「尊敬できない」と感じているのですね。実際のアンケート結果ではあるのですが、実に悲しい結果です。しかし、世の中のニュースを見ていても、企業での不祥事や汚職、スキャンダルや犯罪、ネガティブなニュースがあふれていますし、スマホやテレビ、パソコン、SNSといった情報が取りやすいツールがあることでより、取り込まれやすい時代なのだと思います。

麴町中学校の工藤氏はこの学校での最上位目標を「すべての子どもたちにとって『世の中まんざらでもない!大人って結構素敵だ!』と思える学校」と言っています。その言葉の裏には子どもたちの「自己肯定感の向上」というものの課題意識があるのだそうです。それは世の中の報道でのネガティブなニュースは実社会の一面を映しているだけに過ぎないのも事実であり、自分たちの身の回りに目を向けると、自分らしさを発揮して活躍するモデルとなる大人がたくさんいるということに気づき、そうありたいと思えるような人になってもらいたいという思いから、この目標になったのでしょう。

そのために、子どもたちを自律させることが大切なのです。何か課題に直面したとき、どうすれば解決できるかを自らの頭で考え、周囲を巻き込みながら解決へと導いていくことが必要だと言います。そして、そのためには「世の中はまんざらでもない。大人って結構素敵だ」と思える環境作りが必要だと言います。逆に「世の中はろくなもんじゃない。大人なんてなりたくない」と考える人間は、自力で解決する姿勢を放棄し、誰かのせいにすると言います。

そうならないためにも大人は子どもに手を掛けすぎず、自分で考え、判断、決定、行動させる機会を与えることが大切で、大人がきめ細やかに手を掛ければ掛けるほど自律できなくなることを大人たちは今一度、全員で認識する必要があると工藤氏は言います。

子どもの主体性を持たせることは結果として子どもたちの自己肯定感にもつながっていると工藤氏は言います。私もその通りだと思います。自分で考え、選び、達成することで人は達成感を感じます。その逆に、誰かに示され、やらなければいけないものをして、できたとしてもそれは達成感ではなく、安心感になってしまうとも言います。では、保育をしていく中で「達成感」を持たせるにはどうしたらいいのか、自分で選ぶ経験を多くするにはどうしたらいいのか、そのとき保育者や大人はどのような距離感を子どもたちと取らなければいけないのか。子どもたちは十人十色であります。その子にあった距離感を見つけることはなかなかできるものではありません。だからこそ、保育は面白いと感じますし、とても誇り高い仕事だと改めて感じます。

2019年8月25日 5:06 PM |

カテゴリー:教育 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

麴町中学校の教育改革の本を読み解きながら、今の保育を見ていくとより鮮明に、今求められる教育や保育のあり方を考えさせられます。工藤氏は「学校は社会でよりよく生きていけるようにする」ための施設であるという考えを持っています。それは乳幼児教育においても同じで、教育・保育において本来の目的は社会での生きる力でなければいけません。そして、そのために保護者と教育関係者が連携して子どもたちを見守っていくことが重要です。

しかし、現状の保護者と学校との間での連携に問題があるのではないかと工藤氏は言います。それは保護者が「消費者」で学校が「サービス事業者」になっているような状況になっているというのです。そして、保護者の要望を真に受けた結果、子どもたちの自律する機会が奪われているというのです。そして、組織に対する不平不満は「当事者意識」に表裏の関係にあるというのです。当事者意識があれば、何かあったときに文句を言う前に「どうしたらいいのか」を考えますが、当事者意識がないと自分ではない周りのせいにしてしまうというのです。

「保護者が消費者で学校がサービス業」というのは何ともはっきりとした見方ではありますが、分かりやすい表現でもありますね。最近では園での様子をすべて知っていたいといったステレオタイプの保護者が増えているように思います。子ども自身のトラブルのすべてを知っていたいといったように先生から事細かに聞き出すことがよくあり、大人の介入を求められることも多く、子ども自身のトラブルを見守るということがなかなか理解されないこともあります。どのように保護者と保育者が連携して、子どもたちにとって自律に向いた関わりができるのかということを考えていく必要がありますね。

工藤氏はここで三重県いなべ市の小学校の学校評価を紹介しています。その学校では、学校・保護者・地域住民が話し合いながら学校評価の項目を作り、その結果を「学校評価便り」として関係者に配布するなどしていました。この学校評価において特記すべきところは評価基準が明確で簡素な部分や保護者に対する評価なども盛り込まれていたことです。「学校評価便り」には、「授業参観における保護者の態度に課題があり、改善が必要」といった文言も含まれており、保護者を「第三者」ではなく、「当事者」であるべきだと考える工藤氏は感銘を受けたと言っています。そのうえで、学校をよくしていくためには校長・教員だけではなく、保護者・地域住民も「学校をよくするために、自分たちはなにができるか」という視点をもたなければならず、それぞれの人がこの視点で自己評価ができれば、間違いなく学校は良い方向へ向かっていくと言います。そして、この考えをコミュニティスクールといった地域と学校が力を合わせて学校の運営に取り組むといった保護者や地域との組織における考えに盛り込みたいと考えていました。そのためコミュニティスクールを組み立てるにあたってメンバーは当事者意識をもって、共にリスクと責任を負ってくれる人を選ばなければ、外野から評論家的な意見を言うだけの第三者機関と化してしまいかねないと言います。

現在、保護者会を持っている幼稚園や保育園は多いとは思いますが、時代的に共働きも多く参加してもらうにしても、こういった集団を形成できる人材を求めるのは難しいように思います。そのため、当事者意識を持っている保護者をいかに増やしていくかということも同時に考えていかなければいけません。そのため、保育における向き合い方が保護者に伝わっていくことから始まるということを忘れてはいけませんね。

2019年8月24日 5:00 PM |

カテゴリー:教育 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

保育の方法を変えることや何か新しいことを変えるときには必ず対立が生まれます。それは麴町中学校の教育改革においても、無縁ではありませんでした。当然のこと反対者がいたのですが、工藤氏はそういった反対意見がでることは当たり前と思い、「対立はあってあたりまえ、それを対話で乗り越えていかなければいけない」という考えのもと改革を続けていきます。

そして、その中でも中心となる考えは「トラブルを学びに変える」ということです。これは生徒に対して工藤氏が言っていることだそうです。トラブルが起きることはありますが、そのトラブルを子ども自身の自律的な学びにどう転換するのかということが最上の目的であると言います。さらにこのことを大人の信頼を増すきっかけにもしたいと言っています。そして、解決する家庭において、保護者の信頼を得ることができ、そのことが子どもの成長にも良い影響をもたらす。そうしたうえで、教員が保護者とともに子育ての難しさと大切さを共有できれば、そうした大人の話合いなどを見ている子ども自身が当事者として「可決するのは自分自身」と気づいて変わっていくのだと言っています。

よく保育をしていく上で、「子どもが変わると保護者も変わる」というのは私の持論なのですが、子どもが自律をする過程を念頭において子どもたちと関わることはとても重要な意味を持つと思います。大人がすべてを解決することは子どもたちにとって、せっかくの問題解決の場面を奪ってしまいかねません。自分で解決することで自信をもち、それを繰り返すことで、自律につながっていくと考えています。そして、その姿を見ることで保護者も安心して子どもを見守ることや信じることができるようになっていくことにつながると考えています。

工藤氏は「考え方に違いがあるのは『当たり前』のことと捉えたうえで、上位目的を見据えながら、合意形成を図ることが重要」と言います。そして、麴町中学校の「目指す生徒像」には「感情のコントロールする」ことも掲げられているのです。

大きな対立があっても、上位目的を見据えて対話を図れば、必ず合意形成に至ると工藤氏は言います。逆に対話を行わないまま状況を悪化させると、例えば、組織内に派閥が作られることがあるのです。そういったときに工藤氏は「声の大きな教員たちのグループにも私は主張するべきことは主張し、同時に反発する教員グループに対しても一定の距離を保ち、どちらかのグループに属さないことを心掛けました。どちらかのグループに入ると感情的にもなりやすいですし、何が適切なのかを考えるというよりも、「相手の意見をつぶす」ことになりがちだからと言います。

これはあくまでも、管理職という立場を鑑みて、教員自体に自律的に当事者意識を持たすためにはあまり介入しないようにする必要があるのだと思います。自分たちで考え、行動に移すようにするためにはその距離感は重要になってくると思います。なによりも対立がないことはかえって健全なものでもないのかもしれません。ポジティブとネガティブもバランスを持たさなければいけない。孔子のいう「中庸」の考えなのでしょうね。こういったことを乗り越えることで風通しのいい組織が出来上がってくるのでしょうし、そういった仲間意識は子どもたちにとっても影響してくることだと思います。

2019年8月23日 5:00 PM |

カテゴリー:教育 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

教育の中で言われる「小1プロブレム」や「中一ショック」など、子どもたちが教育を受けていく中で起こっている問題をよく聞きます。私は常々、保育をしてく中で、こういった子どもたちが小学校や中学校に上がっていく中で起きる問題において、幼児教育ではどう対応していったらいいのかと考えることがあります。そして、この問題に私は保育は大きく関わっていると思っています。そして、学校教育に向けて、どう意欲を引き出すのかということが就学前教育には重要なのだと考えています。そして、それは「我慢させる」ことでもなければ「文字指導や学習指導」をすることでもありません。「自分だったらできる」という自信をつけることが「粘り強く頑張る」ことや「やってみようと前向きになる」姿勢につなげるのであって、それを土台に「学習意欲」につながるのだと考えています。

では、こういった問題に対して、麴町中学校の工藤勇一氏はどのように考えているかというと、そもそもの子どもに対する教育に対する先入観に対して疑問を投げかけています。というのも、最近出てきた「小1プロブレム」という言葉は「小1はこうあるべきだ」といった専門家が一定の理想を掲げ、その理想から外れている子どもたちがいると使っている言葉だというのです。大人たちが「問題」と捉えることで「問題行動」になる。個々の子どもたちの発達の特性に視点を置けば問題行動ではなくなるというのです。

例えば、「不登校」においても、そもそも「学校に行かなければいけない」という固定概念があるから「問題行動」になり、「小1プロブレム」においても、その子どもの発達の一部の場面であって、環境を変えることで解決することが多くあるというのです。むしろ、大人が「~~しなさい」と叱りつけることで自己肯定感が失われてしまうことや守らせようとする大人の疲弊のほうが問題であるとしています。また、大人が取るに足らない問題を取り上げ、言葉にすることで、問題になることもあるというのです。このことは大人の関わり方から起きる様子を見ることがありますね。大した問題ではないことなのですが、「~こういうことがあった?」と聞くと「そういえば、あったかも」というように少しのきっかけが大きな問題に変わることはよくあることです。「忙しいでしょ、大丈夫?」と声を掛けることで元気がなくなる子どももいれば、「受験勉強、大変だね」と声を掛けられることでかえってプレッシャーに感じてしまう子どももいます。大人が良かれと思ってかけた言葉で、子どもは救われることもあれば、追い込まれることもあります。何かと子どもに手をかけてしまいがちな現代社会において、特に意識しておくべきだと工藤氏は言います。

このことは保育を進めていく中でもよく起きることです。大人が過剰に反応している反面、子どもたちは自分で解決していることもあります。以前、保育をしているときに子どもが「もう知らない!」といって離れた子どもを見て、私の先輩保育士が「仮にここで話が終っていても、喧嘩が完結していない子どもたちがモヤモヤしている気持ちって大事だよね。解決することがすべてではないよね」と言っていたのを思い出しました。大人はどうにか解決しようと思ってしまいます。しかし、子どもたちの心の発達を思うのであれば、解決の終わりも子どもたちに委ねなければいけないのだと思います。大切なのはその時の子どもたちの気持ちにどう共感し、寄り添っていけるのかなのだと思います。大人は子どもが必要な時にこそ手を差し伸べるのであって、すべて「やってあげなければいけない」というのは子どもたちにとっては「大きなお世話」なのでしょうね。

2019年8月22日 5:00 PM |

カテゴリー:教育 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

« 古い記事

新しい記事 »