教育

人の脳は進化の過程で大きくなってきましたが、なぜ、エネルギー消費の大きな脳を持つ必要があったのでしょうか。このことには諸説ありますが、20万年前から10万年前にかけて現生人類のルーツとされるネアンデルタール人がアフリカに出現しました。その後、10万年前に現生人類の祖先であるホモ・サピエンスが出現し、ネアンデルタール人としばらくは共存することになります。その後、ネアンデルタール人は3万年前に絶滅。ホモ・サピエンスは6万年前からアフリカを離れ、グレートジャーニーといわれるたびに出て、5万年前ごろには世界に広がっていきます。日本に到着したのは3万8000年前と推定されています。4万年前から1万年前には、現生ヨーロッパ人の祖先とされるホモ・サピエンス種のクロマニヨン人が現われ、言葉など多くの文化を創り出しながら現在に至ります。

ネアンデルタール人とホモサピエンスとの交配はなかったようです。しかし、ネアンデルタール人は現在のヒトに比べると脳波100㏄も大きい平均1520㏄の脳を持っていたそうです。そして、それだけ大きな脳を必要としたのは、高度の狩猟技術を生かした肉食中心の食生活をしながら、不自由な仲間を助けるなど、仲間を気遣い、食物を分け合い、火を用いて調理するなど、多くの仲間と協力し、共同で生活するために、高度な社会性を必要としていたからではないかと紹介しています。

ではなぜ、それほど大きな脳を持っており、共同するくらい社会性もあったネアンデルタール人であるにもかかわらず、絶滅してしまったのでしょうか。諸説ありますが、門脇氏はこのことに対して、言葉のコミュニケーション能力が不足していたからではないかといっています。そして、このちょっとした差によって絶滅したというのです。

「心の先史時代」を著した考古学者瑞マンはヒトの脳の知識には➀博物的知能:道具やシンボルを用いる能力 ②技術的知能:仲間の行動や心の動きを解釈し理解する能力 ③社会的知能 といった3つのモジュールがあり、状況に応じて、瞬時に作動し、適切に行動し、問題を解決できるようになるといっています。そのため、情報処理装置ともいえる脳が、それぞれの部位をいかに連結させ迅速に作動させるかが生き抜いていくためには必要になってきます。そして、それらを効率よく使うことでコトバが使えるようになります。ネアンデルタール人はこういった能力差が厳しい環境を生き抜いてく中で問題となり、絶滅に至ったのです。

裏を返せば、血縁者であれ、仲間であれ、社会や集団を形成し、食料の確保や性交渉などに伴うトラブルを回避し、協働を持続するための意思疎通をしっかり行うためには、コミュニケーション能力は決定的に重要なのです。結果、言葉の常習化、文化の学習、社会組織の拡張、社会性の洗練(高度化)、社会脳の性能アップといった生存を支える循環が人の進化を支えてきたといえると門脇氏は言います。

言葉の発達というのはヒトの生存戦略に大きな影響を与えたのですね。それは逆に捉えると、言葉を使ったコミュニケーションが人間の一番の特徴とも言えます。今の時代はどうでしょうか。高度でよりグローバルになった世の中において、こういったコミュニケーションはどれほど起きているのでしょうか。特に最近は新型コロナウィルス感染症による人との接触が制限されたことは人に大きな影響を与えることになったかもしれません。事実、最近、園に入園してくる子ども多くが言葉に何らかの問題を抱えている子どもが多いように思います。このことを考えると、特に人と関わることというのはなによりもの教育になるのかもしれませんね。

2022年9月28日 4:18 PM |

カテゴリー:教育, 社会 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

門脇氏の話の内容は非常に考えさせられるものがあります。社会力というのは今の日本の世の中に対しては非常に問題となる内容であると私は思っています。特に勉強や学習によって得ることが出来る認知的な能力ではないだけに、体験や経験といったものがいかに重要なのかということが分かりますし、このことにおいて乳幼児教育はどうあるべきなのか、どのような活動を経験や体験できるように環境を整えていかなければいけないのかが問われているように思います。

また、こういった非認知能力を得ることに対しては、脳が大きく影響しています。これまでも森口氏の本にもあったように脳とスキルというのは密接にかかわっています。そして、その脳の大きさは現在の人間も太古の昔に生きた人間においても、それほど大きくは変わっていないそうです。こういったことを踏まえあらためて、門脇氏の内容から脳の仕組みについて見ていこうと思います。

そもそも、ヒトの脳はゾウやキリンなどの大きな動物に比べても大きいということが知られています。特に新皮質に関してはさらに大きいことが知られています。また、面白いのは脳はヒトの体重2%ほどの容量しかないにも関わらず、エネルギーの基礎代謝量にすると20%も消費するといわれています。成長期の子どもでは40%~85%ものエネルギーを消費するといわれています。また、ヒトの脳は思春期の15、6歳ころまでに成人と同じ大きさになります。このように体の成長以上に脳の成長にエネルギーを割いているのも人間の特徴といえます。

また、ヒトの脳は約一千億個の神経細胞(ニューロン)から出来ていて、その数は生まれたばかりの赤ちゃんが最も多いといわれています。そして、このニューロンはシナプスといわれる神経線維によって繋がれています。この神経線維は脳を使う回数、つまり実体験がおおくなるほど、増えるといわれています。逆に、使われない神経細胞は消去されます。これが刈り込みです。そのため、脳の働きのよしあしは、神経細胞の数ではなく、どれだけ多くの神経線維が脳に張り巡らされ、脳のそれぞれの部位をつないで情報交換しているかということによって決まるのです。そして、門脇氏は脳の機能をよくするために、生まれた直後からどのような人間環境の中で、どれほど多くの実体験を重ねるかが重要といっているのです。

これは乳児期から入園した子どもたちと幼児期から入園してきた子どもたちの様子からもうかがえるように思います。最近ではコロナのために家庭で隔離され、社会から断絶状態になっている現在ではその弊害というのはより顕著に出ているように思います。というのも、コロナ禍で入ってきた子どもたちは多くが言葉の発達が遅れているということが自分の園を見ていても見えてくるのです。これは脳の実体験の差であるのではないかと感じることは多くあります。

2022年9月26日 4:00 PM |

カテゴリー:教育, 社会 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

門脇氏は互恵的社会を作るには社会力が必要だといっています。社会力とは「人が人とつながり社会をつくる力」と言っています。そして、その人は社会に積極的に社会の運営に関わる意志と能力がある人であり、人が好きな人間であるといいます。この人が好きというのは何も今身の回りにいる人だけではなく、海外の人、まだ会ったこともない人、これから生まれる未来を生きる人まで全ての人に対して、思いをもてる人であるといいます。このことを踏まえ、先の未来を考えるということは保育や教育にもつながるなと感じます。

私はこれまで、あまり保育が社会のためになるといった実感はありませんでした。もちろん、社会のためになると理解はしていたのですが、「実感」がなかったのです。しかし、最近、園見学の保護者と話していると、今自分に課せられている仕事は、今の子どもたちの生活を守ることだけではなく、今いる子どもたちが生きる社会も含めて考えていかなければいけないと思うことが多くなりました。

これはある先生が言った言葉で気付かされたことです。「何のために、保育をするのか?」という問いを考えたとき、誰もが「子どものため」といいます。しかし、これは未来の子どもの社会を予想して考えなければいけません。大人の押し付けや今の世の中を想定しても意味がないのです。そう考えるとやはり未来を予測することや考える必要が保育者側にも必要になります。ある意味で、社会力が最も必要なのは教育者や保育者であるべきなのかもしれません。

2022年9月16日 2:05 PM |

カテゴリー:教育 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

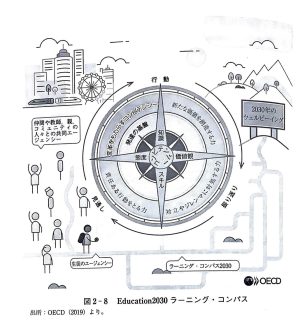

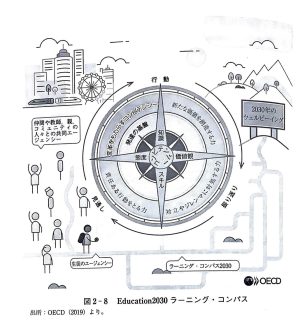

DeSeCoでの概念の整理を通じて、2030年の未来に求められるコンピテンシーとして「新たな価値を創造する力」「対立やジレンマに対処する力」「責任ある行動をとる力」と三つのコンピテンシーが具体的に示されました。そして、それらのコンピテンシーを得るために「知識」「スキル」「態度及び価値観」を組み合わされることで、コンピテンシーが発揮されると示したのです。これらの3つのコンピテンシーは「変革をもたらすコンピテンシー」とされたのです。

次にコンピテンシーの発達・育成はどうすればいいのでしょうか。このことについて、Education2030では「変革をもたらすコンピテンシー」の獲得のために「AARサイクル」が示されました。これは「新たな価値を創造する力」「責任ある行動をとる力」「対立やジレンマに対処する力」といったこれから必要とされるコンピテンシ―を中心にコンパスの外周を沿うように、「見通し→行動→振り返り」といったサイクルを通すことを示しています。そして、コンパスをラーニングコンパスとして、「2030年のウェルビーイング」に向かったものと明示しました。

この「ラーニング・コンパス」ですが、なぜ、コンパスと表現したのでしょうか。「ラーニング・コンパス」は直訳すると「学びの羅針盤」です。これはこれからのAiの発達や移民の増加、サイバー・セキュリティなど新しい課題が登場する時代において「生徒が、単に決まりきった指導を受けたり、教師から方向性を指示されるだけでなく、未知の状況においても自分たちの進むべき方向を見つけ、自分たちを舵取りしていくための学習の必要性を強調する」ことが目的にされたからです。こういった時代に向き合うには学生たちは「時間的なコンテクスト(文脈):過去、現在、未来」と「空間的コンテクスト:家族、コミュニティ、地域、国家、デジタル空間などの社会的空間」といった人生の様々な場面に積極的に行動していく必要があります。そして、人災の様々な場面で積極的に行動していくために、こういったコンテクストを縦横無尽に動かなければいけないと考えられました。そのために自分のアイデンティティをもち、自分のしたいこと、すべきことを考えること、行動に移すことが必要になります。大切なのは「誰かの行動の結果を受けとめるよりも、自分で行動することである。形づくられるものを待つよりも、自分で形づくることである。誰かが決めたり、選んだことを受け入れることよりも、自分で決定したり、選択すること」であるとされたのです。このようなことを背景にして、「ラーニング・コンパス」として、「私たちが実現したい未来」を方向付けるものを象徴するものとしてもちいられたのです。

OECDが示すものとして「ラーニング・コンパス」はOECDのコンセプトノートにおいて、「OECDのThe Future of Education and Skills 2030プロジェクトの成果物であり、教育の未来について意欲的な展望を設定する、進化する学習枠組みです。ラーニングコンパスは、幅広い教育の目標を支え、『私たちが実現したい未来』すなわち個人及び集団としてのウェルビーイングの実現に進んでいくための方向性を示すもの」と述べられました。それは何か特定の方策を設定するものではなく、ウェルビーイングという目標を含めた学習の枠組みを示すことで、政策立案者、教師、政治家、保護者など様々な関係者が目標を共有したり、自分たちの取り組みを関係づけたり、推進するのに使っていくことが想定されているのです。

つまり、ラーニングコンパスは教育の方向性を示したものであると同時に、子どもたちが自ら考え、自ら行動に移すことが出来るための方策としてOECDがつくった学習的な枠組みなのですね。今の教育はこういった子どもの未来に思いをはせたものなのでしょうか。成績や学歴を追うことがこれからの未来につながるものなのでしょうか。大学や高校に行くことが当たり前になってきた世の中で、「何のために高校や大学に行くのか」を考えたことはあったのでしょうか。大学に行くと働くことの給与や有利さというものが保証されるというのが現状ではないでしょうか。しかし、だからといって、目的泣く大学に行くのはもったいないように思います。しっかりと未来を見据えて教育を選択できるだけの受け皿としての社会を作ることがこれからの社会には必要であり、それにおいて職業選択においてももっと多様性があったり、夢や目的が持てるような社会に変えていきたいものですね。

2022年7月22日 3:37 PM |

カテゴリー:教育 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

子どもたちがこれからの社会で生きていく上で必要になってくるといわれている「コンピテンシー」という能力ですが、では、その「これからの社会」というのはどういった社会なのでしょうか。OECDのeducation2030では未来学者を含めた各分野の専門家から寄せられる意見を踏まえて、将来に対する予測を行ったうえで、キーコンピテンシーを特定していくこととしたのです。そして、そのうえでこれからの社会は「VUCA」な時代になるといわれています。

この「VUCA」ですが、これはvolatile,uncertain,complex,ambiguousの頭文字をとった言葉であり、2030年から世の中は今より「予測困難で、不確実、複雑で曖昧」な時代になるということを意味して使われます。2015年にEducation2030が始まったころに、OECD事務局によって示されたプロジェクトの提案書においても、このプロジェクトの目的として「2030年より予測困難で不確実、複雑で曖昧となる世界に向けて、生徒が準備していくためのコンピテンシーをよりよく理解するための枠組みを構築する」と明記されています。

では、このそれぞれの単語の内容を見ていきましょう。

・Volatile(変化しやすさ)

技術の発展など、我々を取り巻く変化のスピードや範囲が、常に加速していること

・Uncertain(不確実さ)

物事や状況が恒常的に変化し、将来何が起きるかを予測することも難しくなっていること。

・Complex(複雑さ)

移民の増加など、さまざまな物事が、単一の要因ではなく、相互に絡み合っている多数の要因によって生じるため、より複雑化したり、解決策を見つけるのが難しくなっていること。

・Ambiguous(曖昧さ)

物事の意味や帰結が曖昧になり、明快な意思決定を行うのが難しくなっていること。

といったこれからの社会が「VUCA」と言われる時代であるといっています。具体的には「Aiや3Dプリンター、バイオテクノロジーなどの技術革新、グローバル化や多様性の増大、生態系の不安定化、生物的多様性の喪失、国際的な不平等の拡大、人口動態の変化、環境変化、資源の枯渇、生物学的多様性の喪失、新しいコミュニケーションの形態の登場、大規模な価値の変化、規範の揺らぎ、紛争や新しい形の暴力、貧困、人口移動、不均衡な形での経済面・社会面・環境面での開発」などがあげられています。特にAIや移民などの多様性、社会的な格差といったものは特に重大な問題といえます。

こういった非常に複雑に変化が起きる時代の中で、これからの子どもたちは生活していくことになるのです。その中で、最近よく言われる「ゲームチェンジャー」としての人材が今後は最も必要な人材となっていますし、そのために教育や保育は人材を育成するためのことをしていかなければいけません。今何のために保育が必要なのか、どういったことが今の時代求められているのか、DeSeCoの中で定義づけられているコンピテンシーというのはこういった時代において必要な力であるというのです。

2022年5月6日 1:41 PM |

カテゴリー:教育, 社会の変化 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

« 古い記事

新しい記事 »