教育

アメリカでは貧困についての議論が無くなってきた理由があるとポール・タフ氏は言います。その一つは政策によるものでした。しかし、そういった政府の支援だけをアテにしていては貧困は解消しなかったといいます。

そして、また別の理由があると言います。それが教育問題の議論に溶け込んでしまったということです。以前なら、教育と貧困は公共の政策の中でまったく別の二つの話題でした。一方で「新数学(ニューマス)」や「ジョニーはなぜ読めないか」の議論があり、他方にスラムや飢餓や福祉や都市再開発の議論があった。けれどもだんだんとそれが一つにまとまり。裕福な人々と貧しい人々のあいだの学力格差の話になった。貧しい家庭で育った子どもたちは学校でうまくやっていけないというまぎれもない現実についての議論である。

個の融合の背後にはいくつかの理由がある。まずは『ベル曲線』1994年に出版され、おおいに議論を呼んだチャールズ・マレーとリチャード・ハーンスタインによる著書で知能指数について書かれたものでした。この『ベル曲線』には非常に重要な新しい観察も含まれていた。学校の成績や標準テストの結果がのちの人生におけるあらゆる成果を予測するよい指標となる点であるということが見えてきたというのです。どこまで上の学校に進むか、学校を出たあとにどの程度の収入を得られるかといったことだけでなく、犯罪をおかすことになるかどうか、ドラッグに手を出すかどうか、結婚するかどうか、離婚するかどうかまで表されると言っています。『ベル曲線』が示したのは、学校でうまくやれる子どもたちは貧しい家に育ったか否かにかかわらず、その後の人生でもうまくやれる傾向にあるということだったのです。

これは興味深いアイディアであり、政治の領域にいる改革者たちを惹きつけました。貧しい子どもたちが学業スキルや学業上の成果を改善するための手助けができれば、子どもたちは余分の施しや保護がなくても自分の能力で貧困の悪循環から抜け出すことができるのです。1990年代後半から2000年前半にかけて二つの重要な現象があったためにこのアイディアは勢いを得ました。

1つ目はNCLB法によって州や市や個々の学校に対し、生徒の成績に関する詳細な情報を集めることが法律によって命じられたのです。このことでマイノリティの生徒、低所得層の生徒、英語が母語でない生徒などといった小群ごとのデータが分かりました。それによって、低所得の家庭は中流家庭の生徒よりずっと成績が悪かったのです。前者は中学を卒業するころには平均して2学年か3学年分遅れており、その差は年々広がるばかりだったと言います。

2つ目の現象は学力の差を埋めようとする学校群が現れたことです。KIPPなどの学校でこうしたディビット・レヴィンやマイケル・ファインバーグなどの教師たちの助けで生み出された驚くべき成果が最初の波となって社会の注目を捉えました。こうした教師たちは都心の学校の成功モデル、しかも信頼のおける、しかも真似のできる見本であるように思われた。

このような事象を踏まえて、貧困を気にかける人々の中で三段論法が形成されました。第一に学校の学力テストのスコアは生徒のバックグラウンドに関わらず、その後の人生と深いかかわりがあるということ。第二に低所得家庭の子どもは中程度の収入の家庭や高収入の家庭の子どもに比べて学力テストのスコアがはるかに悪いということ。第三に従来の公立学校と全く異なった形式の学校群が低所得家庭の子どもたちの学力テストのスコアを大きくあげることができたということ。結論として、こうした学校の達成を国中で真似することができれば成功を阻害する困窮に巨大な穴を穿つことができるしたのです。

これはいままでとはまったく異なる貧困の見方でした。

2020年4月4日 5:00 PM |

カテゴリー:教育 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

日本の相対的貧困に対して、アメリカはどのような対応をとったのでしょうか。先日の内容でも取り上げたようにアメリカでは橋を作ることや、国境を守ることと並ぶ国家の不可欠な機能の一つとして貧困の影響を軽減することや若い人々に貧困から脱却するチャンスを提供することもあるのです。しかし、実際のところ不況下では貧しい人々への公的支援は2008年以降縮小され続けています。しかし、今でのアメリカの大多数の人は「政府はすべての市民に寝る場所と十分な食事を保障すべき」「自分の面倒を見られない人々の面倒を見るのは政府の責任」という意見に賛成しています。そして、問題が「機会」という観点になると、社会全体の認識はさらにゆるぎないものになります。1987年にピュー研究所がとった国勢調査において回答者の87%から94%が賛成を表明した意見が「私たちの社会はすべての人々が成功のための平等な機会を持てるように必要なことをすべきである」という考えです。しかし、自分より恵まれない隣人に力を貸すことに変わらず熱心である一方で、ここ数十年の間に重要なことが変わってきていると言います。

それは「貧困と闘う最良の方法は何か」という話題は今ではほとんど語られなくなっているというのです。それは貧困そのものが消えたことを意味しているものではありません。消えるどころか1966年の貧困率が15%を少し下回るぐらいが、2010年には15.1%になり、貧困家庭に育つ子どもの割合は現在のほうが高いのです。1966年には17%をわずかに上回る数字だったものが、今や22%になっています。これはアメリカの子どものうち5分の1から4分の1が貧困の中で育っていることを意味しています。

では、なぜ貧困について話すことをやめてしまったのでしょうか。その答えはひとつには知識人たちの心理と関係があるように思われるとポール・タフ氏は言います。貧困との戦いは、論客だった教育程度の高い理想主義者たちに極めて深い傷を残し、政策の専門家の間に1っ種のトラウマを作り出したというのです。その一つがケネディ大統領の貧困政策でした。彼は貧困政策の終止符をうたった裏で、月に人を送ることも約束しました。結果としてその国家プロジェクトは成功し、挙国一致で問題に望めば解決できるという強いメッセージを残しました。しかし、貧困は解決しなかったのです。利益より害の大きい政策はさらに多くあり、政府で働く多くのいい人たちなら大きな問題も解決してくれると信じたい場合には認めたくない現実だったのです。

ほかにもここ10年ほどで貧困について議論がなくなった理由はほかにもあると言います。それは教育問題の議論に溶け込んでしまったというのです。このことは今の日本にも当てはまる考え方かもしれません。貧困と教育、この二つがどのように解釈され、考えられたのか。ポール・タフ氏はどのように見ているのでしょうか。

2020年4月3日 5:00 PM |

カテゴリー:教育 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

日経ビジネスで松本健太郎氏は日本の相対的貧困率の高さを紹介していました。そして、持続可能な社会を目指すなら相対的貧困は低いほうがいいと言っています。そして、SDGs(持続可能な開発目標)では、「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」と掲げるだけはなく、「各国内及び各国間の不平等を是正する」と掲げ、相対的貧困層の減少を訴えているそうです。

では、相対的貧困層はどういった人たちのことなの

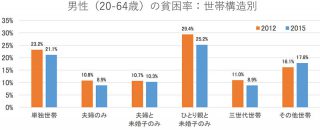

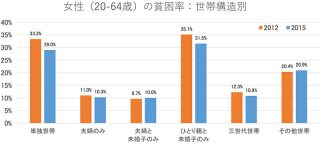

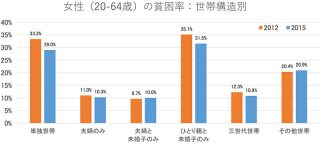

でしょうか。貧困に関する研究の第一人者である国立社

会保障・人間問題研究所の阿部彩さんの「貧困統計ホームページ」には主に10代後半~20代前半の若者と70代以上の高齢者の相対的貧困率が高く、70代以上の高齢者の相対的貧困率は4人に1人と相対的貧困と特に高いのですそして、20~64歳における世帯構造別・男女別の相対的貧困率で見てみると母子・父子家庭を意味する「ひとり親と未婚子のみ」の相対的貧困率が

多世帯構造と比べて高いことが表から分

かります。そして、それはその家庭で暮らす子どもも「相対的貧困」に含まれることを意味しています。

子どもの貧困率(子ども全体に占める貧困線に満たな

い子どもの割合)は「平成28年国民生活基礎調査」によると13.9%、実に7人に1人の子どもが貧困だとわかったのです。そして、そのうち一人親の場合、貧困率は50%

を超えます。そして、この相対的貧困の場合において、20歳未満の若者・子どもにおいて、「全国的学力調査(全国学力・学習状況調査等)の平成29年度追加分析報告書」に、家庭の「社会経済的背景(SES)」と小学6年生、中学3年生の学力の関係を分析した結果が掲載されています。その調査には家庭の社会経済的背景を「Lowest」「Lower middle」「Upper middle」「Highest」の4階層に分け、それぞれの収入、父親の学歴、母親の学歴についてまとめ、そこから平均正答率と変動係数(標準偏差を平均値で割った値で高いほど正答率にばらつきがある)を通して見ていきました。

すると、家庭の社会経済的背景が平均正答率と何らかの関係があるのがうかがえると松本氏は言います。ただ、実際の結果だけでは、「両親の学歴が低い・年収が低いから子どものテストの点数も悪くなる」とは言えません。しかし、ただ、平均正答率の平均値が低ければ、大学に入学せず就職したり、職場でも単重労働に従事したりするなど、その後の生涯年収に影響を及ぼす可能性があると紹介しています。実際のところ、やはり、貧困において、「大学に行かない」ではなく、「大学に行けない」というように、その家庭に生まれた子どもも相対的に貧困に陥りやすくなり、結果貧困の連鎖が再生産されるというのです。

そして、こういった相対的貧困から抜け出す一つの手段が「生活保護」と松本氏は紹介しています。アメリカでも同じような論争が起きていますが、あまりうまくいかなかったそうです。この問題においてどういった改革が必要になってくるのでしょうか。

2020年4月2日 5:00 PM |

カテゴリー:教育 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

ポール・タフ氏はハーバード大学を出た生徒の多くが失敗しない人生を選択することや「これをやりたい」という確固たる願いよりも、成功者になれないことへの恐怖に突き動かされていることを紹介していました。そして、多くは個人の満足度や社会的貢献度が高いことが有名ではない職種に送り込まれているということも紹介しています。確かにハーバード大学の学部生なら、性格の強みの獲得に失敗したとしても、心躍ることのない投資銀行の仕事にたどり着くだけかもしれません。しかし、それが逆境や困難の多い、貧困の中で育った子どもたちならどうだろうかとタフ氏は言います。

確かに、頭のいい人たちはそれでいいでしょう。しかし、それだけの力がない人間にとってはどうすればいいのかというとその選択肢は非常に少なくなってしまいます。しかし、タフ氏は貧困や逆境のなかで育つ子どもたちがよりよく成長するために社会にも重要な役割があるというのは簡単であると言います。

政府が貧しい家庭にどう手を貸すべきかについてはリベラルか保守派かでくっきりと意見の分かれるところですが、何かすべきだという点においては大体どんな人でも賛成します。貧困の影響を軽減すること、若い人々に貧困から脱却するチャンスを提供すること。これは歴史的にみても、橋を作ることや国境を守ることと並ぶ国家の不可欠な機能の一つです。これは日本においても、同様のことが言われています。

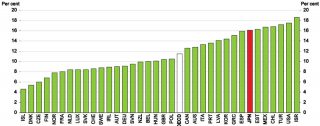

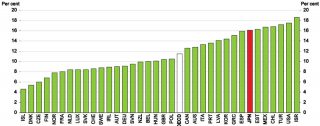

日経ビジネスの2019年11月19日のJX通信社の松本健太郎さんの記事に日本の相対的貧困率が紹介されています。そこにはこう書かれています。「貧困」と聞いて大勢の人がイメージするのは、アフリカの貧困国のように、極端に背が低くガリガリに痩せ細った子どもたちの姿かもしれません。しかしGDP規模が米国、中国に次ぐ第3位の日本において、そのような光景を目の当たりにすればそれは「事件」です。なぜならばそれは「絶対的貧困」とよばれ、世界銀行では「1日1.90米ドル(約200円)未満で生活する人々」と定義されています。2015年には全世界で約7.36億人いると試算されています。貧困にはもう1種類、「相対的貧困」と呼ばれる指標があります。国の文化・生活水準と比較して困窮した状

態を指し、具体的には「世帯の所得がその国の等価可処分所得の中央値の半分に満たな人々」と定義されています。日本の相対的貧困率は、12年は16.1%、16年は15.7%もありました。約6人に1人は「相対的貧困」なのです。「OECD経済審査報告書(2017年)」によると、日米欧主要7カ国(G7)のうち、日本は米国に次いで2番目に高い比率になっています。

日本は相対的貧困においては日本の貧困率は低いとは言えない国と言えるのです。

2020年4月1日 5:00 PM |

カテゴリー:教育 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

2010年に経済問題を論じるブロガーであり法科の教授でもあるジェームス・クワックは「有能であっても自信がない」というアメリカの若者の問題について示唆に富んだ投稿をしている。「ハーバードの学生はなぜウォール街を目指すのか?」クワック自身もハーバード大学を卒業した後、多くのクラスメートと同様に経営コンサルタントとして働き始めました。多くのクラスメートと同様に経営コンサルタントとして働き始めた。その道を通るのは、収入がいいからではない。本当の理由は、選ぶことが容易で抗うことの困難な道を会社側が用意するからだと彼は言っています。

現在の典型的なハーバード学部生は「とくにこれをやりたいという確固たる願いよりも、成功者になれないことへの恐怖に突き動かされている」とクワックは書いています。アイビー・リーグの学生の卒業後の選択は「おもに二つのルールによって方向づけがなされる。(1)できるかぎり選択の余地を残すこと、(2)先々、標準以上の成果につながる可能性を増やすことだけをする」そして、投資銀行やコンサルティング会社の採用担当者たちはこの心理を熟知しており利用します。仕事は競争が激しく、地位も高いが、応募から入社までのプロセスは画一的で予測がつきやすいのです。

採用担当者は学部の3年生に対してこういいます。もしゴールドマンサックスあるいはマッキンゼー・アンド・カンパニー、あるいはほかの同種の会社に入っても、本当に何かを選んでいることにはならない。ただお金を稼いで数年を過ごし、もしかしたらいくらかは世の中のためになったあと、将来のどこかの時点で何をしたいか、何になりたいかについて本当の決断をすればいい。開かれた市場でどうやって仕事についたらいいか分からない人々、人生のある段階からテストを受けることによって次の段階に(可能な限り最高の者を選びながら)進んできた人々にとって、これはすべてごく自然な流れである。

社会に出てから、将来何をしたいのか、どうしたいのかを考える人が多いということがわかります。そして、そこの段階に行くまではできるだけ失敗したくない。失敗のない人生を送りたくないという思考になってくるのでしょう。投資銀行や経営コンサルティングの仕事においては、自分のある程度、予想のつく困難が待ち受けており、そこで数年修行をすることで、新しい道を選ぶことができる力を養うのですね。つまり、会社に入ることで失敗を経験する機会を得る。そこにはある程度の保証があることが重要なのでしょう。それも一種の失敗の回避の形なのかもしれません。

これらの学生の動きに関しては、私も分かるところです。できるだけ失敗はしたくありませんし、順風満帆の中で進んでいきたいのは当然のことです。しかし、どこかの時点で壁にぶち当たります。私も大きな挫折を感じることがありましたが、その時は周りにいる仲間や先輩や恩師が支えてくれ、自分を見返す機会をもらいました。そして、その機会は自分の人間性を見直すとても大きなターニングポイントにもなったとおもいます。それが、思春期や乳幼児期のころに養えるのであればそれに越したことはなく、大人になって壁にぶち当たったときに、私のような周りに出会いがなかったら、もしかしたら、気持ちを切り替えられず、鬱などの精神疾患にかかっていたかもしれません。そういったことを考えていくと非認知的能力は、今の時代を物語る「生きる力」なのだろうと思います。

2020年3月31日 5:00 PM |

カテゴリー:教育 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

« 古い記事

新しい記事 »