社会の変化

武神氏は上手に「きく技術」を使う人たちは、人前で悩み相談に応じたりせず、どこか落ち着いた場所に移動したり、余裕のある時間帯に改めて話そうと考えます。つまり、話を聞く「場」を作るということです。たとえば、それはカウンセリング室や個室のある店であるかもしれません。または、相手の都合のいい17時以降や昼休み時間といった時間の問題もあります。こういったように相手と自分にとって話しやすい、聞きやすい“場”とはどのような状況なのかを考えてみる必要があります。それは空間的な場、時間的な状況な場といった状況によって「場」が落ち着く場なのかどうか変わります。結局のところ、「場」の重要性は相手の話を聞くにあたり「相手が安心して話せるような場」にするための配慮を持つことということです。そのため「ここで相手は安心できるのか?」を意識する必要があります。

人によってはカウンセリングルームを使ったり、アロマをたく人もいるかもしれません。椅子や机をはさむといったように物理的な距離感をもたせるかもしれません。武神氏は実際の産業医としての職務においては、言葉で相手の安心感を得ることを意識していると言っています。そして、初めて産業医面談に来られた方に、常に最初に次の3点を説明すると言っています。①面談内容は、意志の守秘義務があるので、職場には内容であること。②面談内容で医学的に深刻な問題がない場合は、会社には“健康相談”や“過重労働面談”をおこなったという記録のみが残ること(つまり、他の内容は残らない)③仮に何らかの医学的状況で、産業医から会社に何かコメントして配慮を求めたほうがいいと判断したときは、必ず相談者に「何を言っていい」「言ってはダメ」など相談して、会社に開示する内容を決めることといったように説明することで、相手が安心して話せる「場」をつくるというのです。

メンタルヘルス不調者を出さない上司やリーダーシップのあるひとというのは、自分のやりやすい枠組みや場づくり、雰囲気作りができているのです。そして、それは何も相手だけの問題ではありません。自分自身においても、緊張しないような場づくりをする必要があります。こういったお互いにとって緊張しないやりやすい雰囲気づくりをつくることがまず、「きく」というために必要になってくるというのです。確かに、話すときにどこで話すかは非常に気を使います。相手にとって聞かれたくない話もあるでしょうし、逆にこちらも言いにくい話があった場合、伝えづらい環境になる場合もあります。そして、その場所によっては、冒頭にあったように時間的なものが十分に取らなかったりすることもあります。「場」の設定というのは意外と重要であるということは確かに分かります。

そして、こういった「場」づくりをしたうえで、いよいよ「きくコツ」の話になります。

2019年12月16日 5:00 PM |

カテゴリー:社会, 社会の変化 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

武神氏が「みる技術」の次に紹介しているのが「きく技術」です。この「きく技術」には「認めること」と「気づかせる」ということが重要になってくるようです。特に私はこの「きく技術」というのはコミュニケーションおいて非常に重要なことであり、今の時代「相手に自分の思いを話すことは得意」といったディベートやプレゼンが得意な反面、相手とのやり取りといった「会話やディスカッション」が弱いということが言われています。そして、そこには「話し方」よりも「聞き方」に問題があるように思います。そこには「傾聴」をすることが重要になると考えているのですが、武神氏はどう考えているのでしょうか。

武神氏は「みる技術」のときと同様、「きく」にもいくつかの漢字が当てはめられると言います。まずは「音を感じるという意味での『聞く』」、そして、「傾聴、注意して耳に入れる、アクティブ・リスニングの『聴く』」、「尋ねて答えを求める『訊く』」、「調べて判定をする意味での『利く』」、最後に「効果が現れるという意味の『効く』」の5つの「きく」があります。そして、これらの「きく」の中で、受動的なものが1つ、あとの4つは能動的・積極的な行為だと言っています。また、違う目線で見ると3つの「きく」はその場で、残りの2つは後々にも「きいてくる(事件経過がある)」ものであるということも見えてきます。

では、それぞれどういったものであるのか見ていきます。

まず、最初の「聞く」です。これはなんとなく耳に入ってきて「聞こえた」と感じることをさします。たとえば、アナウンスなどが聞こえた時のことを思い出してください。「あぁ、なんか言っているな」と感じるように「耳に入ってきます」、こういったことを思い浮かべてもその行為は受動的なものになります。逆に、そのアナウンスが自分にとって意味のあること、例えば乗り換えの情報を知りたいと思っているときは、車内アナウンスに聞き耳をたてます。そして、注意して「聴きます」これが2つめの「聴く」です。これは聴こうとするので積極的な行為です。そのため、よくアクティブ・リスニングとも結びつけられます。

このアクティブ・リスニングですが、「聴」という文字から「耳と14の心」でしっかり心を込めて聞きましょうとか「耳+4の心」、つまり単に聴覚だけではなく、視覚、嗅覚、触覚、味覚、すべての知覚を働かせるつもりであいての話に耳を傾けるのが、アクティブ・リスニングです。知識や知覚を総動員して、相手が話しやすい環境を整えるということです。

3つめの「訊く」では、例えばはなかなか話し出せない人に対して、いきなり本題から入るのではなく、趣味やニュースなど、話の糸口になりそうな話題を相手に投げかけるというように、いろいろな角度、酒類の題材で相手の話しやすい内容を「訊ねる」という意味での「訊く」です。

最後に「利く」と「効く」ですが、これらは時間的な変化も含まれます。特に「効く」は上司に話を聞いてもらった人が翌日「きいてもらってよかった」「ああ言ってもらったから、がんばれそう」という効果として現れる「効く」です。

これらの「きく技術」もこの技術を持っている人はすべてを意識しているわけではないと言います。しかし、この「きく技術」を使っている人たちに共通するマインドは「きく」ことは「認める」ことと「気づかせる」ことだと分かっているのです。つまり、「気づき」を促すことであると定義されます。「きく」というと受動的なものを思い浮かべますが、こうやって見ていくと非常に積極的に「関わる」ということが求められているように思います。自分の中に情報を取り込む、相手を知ることに対しても「きく」という作業は非常に重要です。では、その「きく」ということをしていくために具体的にどういった行動につなげたらいいのでしょうか。武神氏はきくためには「場」を作ることが大切であると言います。

2019年12月15日 5:00 PM |

カテゴリー:社会, 社会の変化 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

前回紹介した「説明できる」3つの要素 ①主観的判断が伝わる ②客観的事実を伝えられる ③個人全体の評価 といった三つの要素はどういったことを言うのでしょうか。

まず、1つ目の「主体的判断ができる」ということから説明していくと、これは「主体的判断は個人的な評価ではありますが、それを誰もが納得できるフレーム(基礎)で説明できるということが重要です。つまり、その評価の判断基準やフレーム・軸が誰にでも理解可能で説明可能なのかということです。具体的に言うと、例えばあるチームの集まりで社内運動会にリレーの選手を一人選出しなければいけない時、「あの人は学生時代駅伝に出ていた」や「あの人は大学時代陸上部だった」という主観的判断は、話している内容と判断基準が誰にでも理解が可能です。しかし、その時誰かが「いや、〇〇さんは囲碁大会で優勝したことがある」といったら、その主観的判断は他の人とはフレーム(内容)が違うので話になりません。誰にでもわかる内容だからこそ、説得力があり、全員が納得できるのです。逆に言えば、誰かについて話しているつもりでも相手にうまく伝わらない場合、本人には見えてるつもりでも、相手との判断基準やフレームがズレていることが少なくなく、どちらかがじつはちゃんと「みて」いないということになります。

2つ目の「客観的事実を伝えられる」ということは、再現性があり、相手と同僚の他者を数字などで比べやすい点を特徴としています。たとえば、「性別」「年齢」や「資格」「家族構成」などいろいろとあります。会社なら「遅刻が何回」「欠席が何回」、不自然な言動とかヒヤリハットがあるなどの行動も客観的事実です。つまりはだあれが伝えても同じで、同じように受け止められるという点で大切です。救急医療の現場で見ると分かりやすいです。「名前」「性別」「年齢」「体温」「心拍数」「出血量」といったことは客観的事実が必要とされます。しかし、「この患者さん、ヤバいと思います」といった主観的判断の申し送りは必要ではありません。「みる技術」を持っている人はこういった客観的事実と主観的判断を分けて説明できるというのです。逆に説明するときにこのことがこんがらがる人は自分の中でも混乱していて、なかなか部下のこと、チームのことを把握できません。

上手に「みる」ことのできる人は、「~かもしれない」という考えで、「相手を知る」という思考回路を持っている人であって、そして、自分が把握できることについては、客観的事実と主観的判断を分けて考えらえる人です。

3つ目の「個人全体の評価」は何かできないところといった「部分」だけを見るのではなく、個人・相手のことを全人的に、つまり環境や人間関係、個性や個人的生活、行動や兆候なども含めてトータルに考えられるかどうかも大切だと言います。

これらの3つの点を含めて、考えることができることが「みる技術」の第2のマインド「説明できる」ということなのです。これは「知る」ということにもつながることです。メンタルヘルスをする以上、相手のことをしっかりと「みる」うえで対応を取らなければいけません。そして、その見方は「何気なく」していることでもあります。改めてこういった見方の技術を知ることで、ずいぶんと整理して、どう相手をみることが重要であり、コミュニケーションをとることにつながるのかということが理解できます。

2019年12月14日 5:00 PM |

カテゴリー:社会, 社会の変化 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

「みる技術」を持っている人は「知る」だけではなく、その先の「説明できる」というところまで相手のことを「知っている」というのですが、説明できるということはどういったことなのでしょうか。説明できるということはつまり「相手のことを評価して第三者にそれを伝えられる」ということです。自分が理解しているだけでは説明できるとは言えません。相手が何をやったら喜んで、何をやったら嫌がって、どういう風にすれば長く仲良く付き合えるのかをということを言えることが「説明できる」ということです。つまりは相手の取扱説明書を作ることができるかどうかということですね。

職場の相手の取扱説明書というのであれば、その相手が ①何を言われる・やられると、うれしい、楽しい、清々しい誇らしいなどのプラスの感情となり、その結果、仕事がはかどる・仕事をがんばる・積極的になるのか。②何を言われる・やられると、不快・不満・不安などのマイナスの感情となり、その結果、仕事が嫌になる・消極的になる・結果が出てこなくなるのか ③その相手が、得意なこと・やりたいこと・できること、やりたくないこと・不得意なこと・できあないことが何なのか こういったことが他人に伝えることができるくらい相手のことを理解していないと説明はできないのです。そして、「みる技術」を持っている上司は、部下の取扱説明書を書くことができるというのです。何をやったら部下は喜ぶのか、どういったら凹んで仕事がはかどらないか。なにについては大目に見ておこうか。こういった理解を持つ必要があると言います。

これらのことを見ていると相手のことを理解するだけではなく、こういった理解を通して、自分自身の動きも変えていかなければいけません。そのため、「大目に見る」といった行動などに移せるためには自分が納得できるかどうかや自分自身の自制心や気持ちのコントロールというもの同時にできるようになっておかなければいけないということが分かります。そして、そのためにはその後の行動においても、相手がどういうように出てくるのかといったように見通しが持てるかどうかにもかかってくるのだろうと思います。そのためには自己分析や自己評価も同時に行っていかなければいけないということが見えてくるのではないでしょうか。このことが単純なようで、難しいと感じることがよくあります。

つぎに、武神氏は「説明できる」の3つの要素を紹介しています。①「主観的判断が伝わる」②「客観的事実を伝えられる」③「個人全体の評価」 の3つです。これら3つのことはどういったことがいえるのでしょうか。どういった視点が求められるのでしょうか。見ていきたいと思います。

2019年12月13日 5:00 PM |

カテゴリー:社会, 社会の変化 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

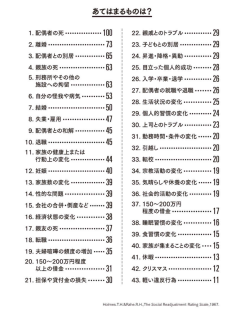

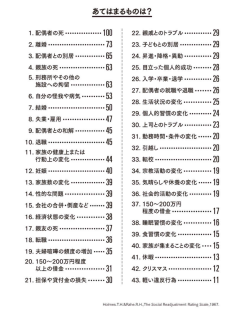

武神氏はアメリカで1967年に発表された「The Social Readjustment Rating Scale」において「社会的にどういったことがストレスになりうるか」という内容を紹介されています。これは過去6か月にどんな出来事があったかをチェックしていって、それぞれの点数を足してストレスの度合いを判定するというものなのですが、その一番点数が高いのが「配偶者の死」で、次に「離婚」というのはわかります。しかし、面白いのは「結婚」や「配偶者との和解」というのも高い点数が当てられています。そしてそれぞれの点数の合計が300点以上の場合は「メンタルヘルス不調になるリスクがかなり高い」と言えるといった一つの指標がつくられました。先ほども紹介しましたが、結婚や配偶者との和解においても、高いストレスがあるというのは驚きです。しかし、確かに「マリッジブルー」という言葉もありますし、環境の変化において人はストレスを感じることはありそうですね。この表を見ているとそういった環境の変化へのストレスはほかにも「妊娠」や「家族数の変化」もストレス要因として、点数が高く設定されています。

この指標はあくまで個人の自己評価によるものですが、武神氏はこの指標において、「では、このリストはあなたが想定した相手にして考えてみてほしい」と言っています。そして、当てはまるものには「〇」、当てはまらないものには「×」、わからないものには「△」をつけてチェックしてもらうとどうなるかを促してます。当然自分事であれば「〇」か「×」になります。そして、他人においては「『△』の数を数えてほしい」と言います。そうすると自分に親しい人や知っている人なら「△」が少なくなるでしょうし、そうでなければ「△」は多くなります。当然、そうなることは当たり前のことなのですが、ここから見えてくるのは「△」がある時点で「相手のことはわからない」ということです。つまり、相手を「~だろう」と考えることや「~に違ういない」と結論つけるのはよくないというのです。そして、「~かもしれない」と考える必要があるということです。それが相手を「知る」ことにつながるといことがわかるのではないかというのです。

「他人のことがわからない」と知っていることがとても重要になのですね。そして、“知らないことを知っている人”は「~だろう」という決めつけではなく、「~かもしれない」という思考回路を持っているのです。これが「みる技術」を持っている人が身につけているマインドの一つ「知る」ということなのです。そして、リーダーシップのある上司やメンタルヘルス不調者を出さない部門の上司は、そういう発想ができる人なのだろうと言えるのです。

最近、このことにつながることがたびたび働いている中でよくありました。たった一つ自分の目線を変えるだけで人の見方は変わるものであるということを実感しました。そして、その目線を持つためにはいくつかの条件があることにも気づきました。それは「自分に余裕があること」「相手の話を聞くこと」「相手に任せていること」「物事を大きく見ること」という自分の心に余裕があったときに違った目線で見れることができていたように思います。結局のところは「相手が何を言いたいのか」といったことを考えていくことから見えてきたように思います。そういった「思いやり」が根底にないとネガティブな思考に引っ張られていくのかもしれません。そして、そういった余裕を作るためには相手を信じることも重要なことですね。

2019年12月12日 5:00 PM |

カテゴリー:社会, 社会の変化 |

投稿者名:Tomoki Murahashi

« 古い記事

新しい記事 »