子育てひろば・園庭開放について

自然物に触れながら“秋”をたくさん楽しんだ子どもたちは、新しいチームの名前も担任が “秋のもの”にテーマを指定し名前決めに挑戦しました。

まずは秋のものってなんだろう?とみんなで伝え合い、秋についてイメージを豊かにしました。

「どんぐり!」「まつぼっくり!」「柿も?」「もみじ!」「ん~ぶどう?」

その後どんなチームの名前が良いか、各チームに分かれて思いを伝え合いました。

「秋ってお芋やから、スイートポテトは?」「そらぐみさん作ってたやつ美味しかった」

「園庭のもみじ綺麗やで」「柿も良いで!・・あ、“かきもみじ”は?」

「僕な、この前もみじの天ぷら食べてん。めっちゃ美味しかったから“もみじてんぷら”チームは?」

「え~なにそれ、初めて聞いた」「それいいやん!」

1ヵ月程前までは「僕の話を聞いて!」「私はこれがいいの!」と自分の主張ばかりを叫んでいた子どもたちですが、

始めに担任が“友達の言葉を聞いてみよう”と伝えたことで、「〇〇くんはどう思う?・・ じゃあ、〇〇ちゃんは?」と友達の言葉に耳を傾け、受け止め始める姿が見られました。

中々決められない際には、「(横のチームを見ながら)どうやって決めたん?」「俺らはジャンケンしたで」「えー、けどジャンケンは嫌やねん」「じゃあケンケンを長くできた人の名前にする?」と他のチームの様子を聞きながら、子どもらしい決め方をするチームも。

決まったチーム名は

〇もみじてんぷら 〇もみじ 〇かきもみじ 〇どんぐり 〇やきいも 〇すいーとぽてと

文字にするだけでもなんだかほっこりしませんか♪

小さな話し合いをコツコツと積み重ねる中で、“話し合い”がどのようなものなのか分かってきたようで、何を求められているのか考えようとする姿や、大きな声で発言する子どもが言ったことが通るのではなく、それぞれの発言を整理しようとリーダーシップを発揮する姿・みんなの言葉を一生懸命に聞こうとする姿・自分の思いを相手に伝えようとする姿(上手く伝わらず泣いてしまう場面もありました)・衝突しながらも自分の思いと相手の思いに何とか折り合いをつけようと葛藤する姿(20分近く話し合うチームも・・)等、様々な姿を見せてくれました。

少人数でいるときにはなかなか気が付かないリーダー性や相手の気持ちを受け止めようという気持ちが伝わってくる言葉や態度・決断力、「こんな力を持っていたんだな」という意外性・・、反対にお家や仲の良い友だちには自分の思いを伝えられるのにグループ活動(話し合い)になると自分の意見が言うのが恥ずかしい・・など、「得意なこと」「苦手なこと」が見えてきて、今まで以上に個性溢れるクラスになってきました。

2022年12月20日 5:16 PM |

カテゴリー:子育てひろば・園庭開放について |

投稿者名:hiyoshi

つきぐみは季節の変化を感じながら、園から北に向かってキセラの近くまで散歩しました。

交通ルールを知って守ることもねらいにしています。

「白い線から出ないように友達と手を繋いで歩こうね」

「車やバイク・自転車が来たら止まるよ」と散歩に行く前にはみんなで一緒に約束しました。

子どもたちは白線を気にして歩いていて、子どもたちが散歩の約束を意識しているのが分かります。

川西中央保育所付近まで歩くと、市民温水プールを覗いてみたり、中で泳いでいるおじちゃん・おばちゃんに「バイバーイ!」と

手を振っていました。

隣の川西中央保育所を通った時に中にいる先生や子どもたちに私たち保育者が挨拶すると、

子どもたちも一緒に「こんにちは~!」と挨拶。

そのあと、中央保育所の建物に沿った脇道を思いっきり走って大喜びしています。

そのほかにも、地面に打ち込んでいる境界標をみて「お金が落ちている!」と

拾おうとする姿もありました。

これからも、周りや地域のことに興味を広げていけるように散歩を楽しんでいきたいと思います。

2022年12月15日 5:56 PM |

カテゴリー:子育てひろば・園庭開放について |

投稿者名:hiyoshi

10月に隣の桜が丘公園に散歩に行った時のこと。

子「これなーに?」 保「カタツムリっていうんだよ!」

以下(子…子ども、保…保育教諭)

子「きゃー!」

と驚きつつも興味津々な子どもたち。

10月にカタツムリも珍しく、せっかく出会えたのでお部屋に連れて帰ることにしました。

調理室からにんじんをもらい置いておくと

はうように動くカタツムリに

子「わぁ、動いた」と大興奮。

指さしてカタツムリの動きを友達や私たちに伝えたり

動きが止まると“ちょっと怖いなぁ”と思っている子どもも

ツンツンと指先で触ってみる姿もありました。

“自我の芽生え” とともに「イヤイヤ」を発揮中のそよかぜぐみ。

嫌がるトイレも 子「カタツムリさん見ててねー」

で気持ちが切り替えられることもあったり、今ではクラスの

大切な存在になりつつあります。

そんなカタツムリ「ツム太郎」と名付けました!

これからもツム太郎にも手伝ってもらって生き物への関心や 興味を広げていけたらなと思います。

2022年12月9日 3:21 PM |

カテゴリー:子育てひろば・園庭開放について |

投稿者名:hiyoshi

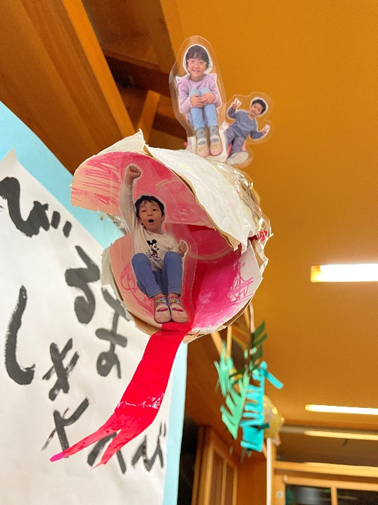

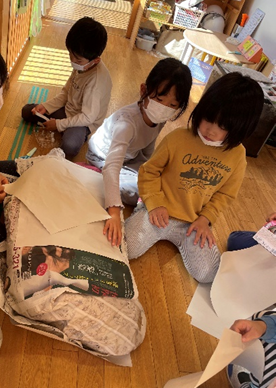

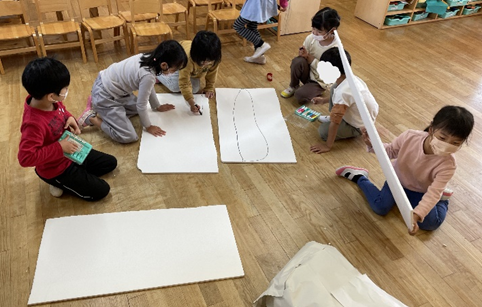

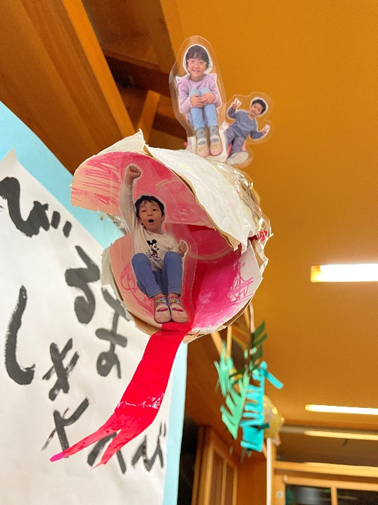

『そらぐみどうぶつ王国』の製作過程も今回で最終回となりました。

最後を飾るのは迫力大!の大型鳥類【モモイロペリカン】です。

神戸どうぶつ王国で見た『ペリカンショー』。目と鼻の先ほどの距離を、を大きなペリカンが水しぶきを上げながら何度も飛び交う様子に釘付けだった子どもたち。動物園作りの際にも「ペリカンがいいよな」「めっちゃかっこよかったもん」「とんでるところ、すごかった」「みずがバシャバシャってなってたよね」と目をキラキラさせながら話していました。

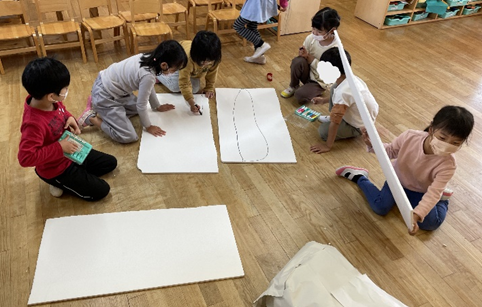

さて早速ペリカンチームは“翼”の大きさ調べに取り掛かります。

「おっ!ペリカンみんなのれるくらいはねがおおきい!」「でもちょっとはみでてる?」「からだもおおきいよ」と測ったこと、長さを眼でみた事で大きさを体感し驚いていました。

「おおきいはねとからだやからな」「これ、つかえそう!」と発泡スチロールの箱を使い、からだの部分を作っていきます。

「できてきた」「でも、なんかしかくいね」「うーん、からだこんなにしかくくないけど」「もうすこしまるいかな」

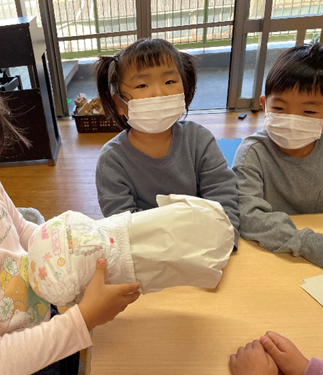

できてきた体の形が想像していたようにはならず…その時、隣で紙おむつを使って丸みを出すレッサーパンダチームの姿に気が付き「わっ!かみおむつはかせてる」「でも、あんなにおおきいオムツないよ~」そこで「確かに大きい紙オムツはないけど、新聞紙でオムツみたいにできないかな?」と提案してみました。

丸めた新聞紙をくっつけて「ちょっとおしりっぽくなってきた」

大きな翼は「ダンボールでつくりたい」と考えていたペリカンチーム。しかし段ボールはどうしても重たくなってしまうかなと思い、保育者から“スチレンボード”で作ることを提案しました。

“飛んでるところを作りたい”という思いから、翼の大きさや形はこだわって作ります。「どれくらいのおおきさかな」「りょうほう(両翼)おなじおおきさじゃないと、とべなくなっちゃうからそろえよう」大きさを考え、何度も線を引き直し、見比べたり、重ねてみたりしながら大きな4枚の翼の土台が出来上がりました。

「はねは、ぴんくいろ。」「あと、くろもある。」「がようしがいいかな?」「マーカーペンでぬる?」と一番身近な素材から考えはじめ、大きな障子紙を桃色と黒に染めることにしました。

「めっちゃつめたーい」「きれいないろになった」

羽を作るための大きな紙が用意できました。染めた紙が乾くと、羽の形に切る作業。

「おおきいはねとちいさいはねがいるよね。」「めっちゃいっぱいきらないと。」「かさねてきったら、たくさんできるよ。」「どう?」「あ、こうしたらいいのか。」切る中でどうしたら一度にたくさんできるのかという知恵に気付く姿がありました。

大量の羽は1枚づつ両面テープで貼っていきます。

「さいしょは、くろいはねからはっていこう。」「はしっこがながくて、だんだんみじかくなってる。」「じゃあ、そうやってならべてはろう。」

写真を見ながら1枚ずつコツコツと貼る姿は、まるで職人さんのよう。表ができると「うらがわもつくりたい!」「しゃしんみたら、おもてもうらもはねがあった」と話す姿がありもう一度、障子紙を染めて、切って…表も裏も貼り4枚の翼を作り上げることができました。

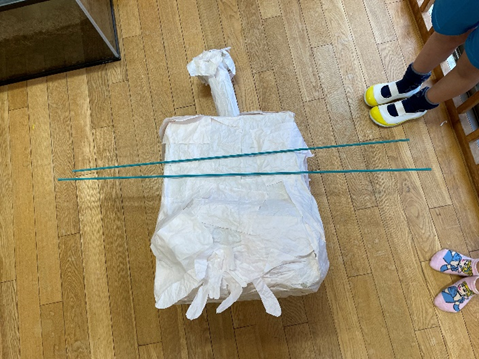

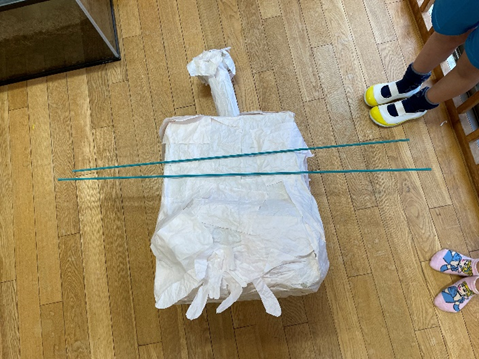

丸みをつけた、体部分にも桃色の障子紙を糊付けし、首や頭は段ボールや新聞紙を使って形作りました。 大きな体の土台と翼ができてくると、さあいよいよ翼の取り付けです。

「ボンドとかでくっつける?」「ガムテープがいい?」「でもガムテープがみえたらいやじゃない?」そこで、園芸用の棒を刺すことを提案すると「これを、さすの?」「これが“ほね”ってことやな。」「そっか。ほねがあったら、かたいしおちないかも。」と話します。

棒を繋げて長さを調整し、体に刺しました。翼の取付作業をする姿はまるで飛行機の整備員さんのよう。大きな翼を両面テープや白いガムテープを使って固定しました。「うわーめっちゃすごい、ほんものみたいや!」 ようやく完成が近づいてきた、モモイロペリカン。ところが、ここにきて難題が『のど袋』でした。

「なんかい、やってもふくらまない。」「なんで?」「くちばしのおおきさにあわせてきってるのに…」

そう、クチバシの長さに合わせて“三角”に切っても膨らむ喉袋の形にはなかなかならなかったのです。

「のどぶくろって、ふくらむよね」「さかなめっちゃはいるんやで」写真を見て「うわ、ほんまや」「のどぶくろっておおきいんやなぁ」「あ、まるくふくらんでるんじゃないん?」そこから“丸く”かたどって、作っていきました。「お、こんなかんじやな」「どうやってはろうかな」

“膨らむ”ということにこだわる姿から、切れ込みを入れて膨らませる方法を伝えてみました。切れ込みを入れると抑えながら糊付け。「なにこれ、めっちゃむずかしいやん」「ここをくっつけるんか」「くっつくんかな」友だちと協力して、抑えながら塗って、貼って、苦労の末“のど袋”ができあがりました。「いやー、のどぶくろつくるのがいちばんたいへんやったわ~」とのことでした。

顔も「めのまわりはな、ももいろやねん。」「それからしろいんやで。」と微調整が続きこうしてようやく、顔が完成し、足も取り付けて2羽の等身大のペリカンが生まれました!

2羽のペリカンは「オスとメスにしようよ」「オスとメスがいないとたまごがうまれないもんね」と考えて“ペリーくん”“モモちゃん”と名付けられました。(繁殖のことまで考えているなんて、本当に立派な飼育員さんたちです!)そんな2羽は仲良くそらぐみで飛んでいますので、ご覧になってくださいね。2羽のプロフィ―ルもとても楽しいですのでゆっくり見てみてください♪

10月26日の遠足以降、興味関心を継続させて取り組んできたそらぐみさん。製作完了までの1か月半の間、毎日時間をみつけてそれぞれのグループで取り組んできました。そんな子どもたちの姿からみんなの中に“粘り強さ”“きめ細やかさ”“探求心”“協力し合う力”“周りを見て学ぶ力”“友だちのことを考え共に取り組む力”“やり抜く力”などたくさんの力が育ったことを感じています。

こうした経験が、みんながこの先の人生を歩んでいく上での“思考力”(かしこさ)“想像力”“創造力”“コミュニケーション力”など何かが『できる』だけではない“生きていく力”の土台となっていくのではと願っています。

そらぐみどうぶつ王国は、もう間もなく開園です。

皆様のご来場を心よりお待ちしております♪

2022年12月9日 2:06 PM |

カテゴリー:子育てひろば・園庭開放について |

投稿者名:hiyoshi

昼と夜の寒暖の差が大きくなり、季節はすっかり冬になりましたね。

かわにしひよしの園庭も赤や黄に色づいた落ち葉が絨毯のように広がっています。

11月、ほしぐみではそんな落ち葉を拾い、葉っぱ一つ一つが持つ色の違いを楽しみました。

「先生、この2つ全然違う。こっち(右)はしわしわだから枯れちゃったのかな」

「この葉っぱは赤色!だけどここからはちょっと黄色!」「これ全部似てるけどちがう色」

“赤色”や”黄色”だけでなく、細かな色の違いやグラデーションのような色の変化に気が付き、それらを「きれいだね」と感じる子どもたちの姿が見られました。

きっかけ作りになればと葉っぱの塗り絵を保育室に置いておくと、早速色塗りを始めていました。

「ここは黄色で、だんだんと色が変わってく」「この色の葉っぱあるかなあ?」と実際に見た色を表現しようと色を組み合わせたり混ぜたり・・♪

別の日には、落ち葉と丸シールを組み合わせて遊びました。

「ロケット発射しまーす!」

「うさぎにしようと思ったらぶたさんになった~!」

「それ(耳を付けている作品を指さして)面白い、どうやってやるの?」

出来上がりの上手さ下手さを気にする子どもたちも、正解のない遊びの中で自由に自己表現をしながら友達の表現を認め合う姿が見られ、“自由に”が苦手な子どもには「どんなものにしたい?」「何色が好き?」「こんなのはどう?」と自分の“こうしたい”を見つけられるようなやりとりをしながら、一緒に遊びを楽しみました。

その次の週。

今度は葉っぱだけでなく木の実や切り株を使って秋を楽しもう!と秋あそびを取り入れました。

たくさんの秋の自然物の中から好きなものを選び取って、触ったり匂ったり観察したりしながら、並べたり重ねたり積み重ねたり・・楽しみ方は人それぞれです。

「見て見て、みんなで一列に並んでる」

「これ(葉っぱを持ってきて)ボートにぴったりやわ」

「ジャングラーつくった!(まつぼっくりが浮かんで見えます)」

「うさぎ~!」 「こっちもうさぎできた~!」

子どもが興味を持ったり手に取って遊びやすくする為に用意した、小さく切った枝・大小様々な木の実・大きな葉っぱや形の違う葉っぱなど・・同じ素材を使っていても表現する物は全く違っていて、子どもたちの頭の中を覗いているようです♪

いつでも手に取って楽しめるように、保育室の“作りコーナー(子どもたちが命名しました。)”に秋の自然物も仲間入り。

自然物に触れながら“秋”をたくさん楽しんだ子どもたちは、担任が指定した “秋のもの”をテーマに、新しいチームの名前決めに挑戦しました。

その様子は第2段でお伝えします。おたのしみに♪

2022年12月7日 7:32 PM |

カテゴリー:子育てひろば・園庭開放について |

投稿者名:hiyoshi

さて、第3回目は“ペンギンチーム”です。

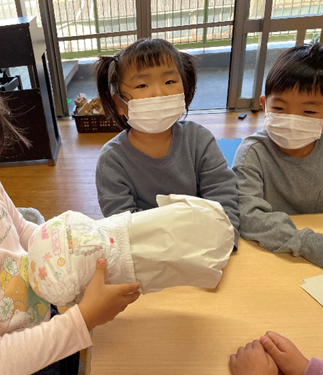

「ペンギンがつくりたいなぁ」「ペンギンのおやこをつくりたいよね」と話していたペンギンチーム。

ペットボトルに新聞紙や更紙を巻いて、ペンギンの形作りをはじめました。ペンギンの顔の形も自分たちで考えて新聞紙を丸めて成型していきます。

しかし、お部屋にあったペットボトルは1本。「ペットボトルがたりないね」「おやこをつくりたいのに」そこでまずは、こども園中をペットボトル探しに出発。いろんなクラスの先生たちに聞いてみたものの、空のペットボトルは見つかりません。

ある先生は「お家にあったら、持ってくるね。」と話してくれたり、ペンギンチームのみんなも「わたしのおうちにないか、さがしてみるわ。」「おかあさんにきいてみる。」と話しクラスのみんなにも呼び掛けていました。

次の日さっそく「1ぽん、おうちにあったよ」と持ってくる姿がありました。ペットボトルだけでなく「クチバシとかにつかう、ダンボールももってきた。」と自分で考えて用意する姿も見られました。

そうしてまずは3羽のペンギンが形になってきました。「これで、おとうさん、おかあさん、こどもができるね。」

「からだのつぎは“て”をつくりたい」

その何気ない一言からクラスに疑問が広がりました。

「ぺんぎんの“て”?」「あれは“はね”じゃないの?」「だってペンギンは“とり”だもん」「でも、およぐときにつかうから“ひれ”かもしれないよ?」

自分たちが作ろうとしているペンギンの“あの”部分は果たして『手』なのか『羽』なのか『ヒレ』なのか…疑問は膨らむばかり。お部屋にある図鑑で調べてもなかなか見つかりません。保育者も一緒になって調べる中でやっと、『翼』と書かれているページを見つけました。「つばさ、なんや。」「とべないけどつばさなんだね」「やっぱり、とりだから?」と話し、翼の大きさを調べて測り、両翼の大きさをしっかりとそろえて切っていく作業に取り掛かりました。

色塗りも慎重に…「しろとくろがまざって、むずかしい」「ねずみいろになっちゃうな」塗っては乾かして、乾いたらまた塗って、納得がいくまで丁寧に仕上げていきます。

そうして、はじめの3羽が形になってきたころに「おうちにあったよ」と追加のペットボトルを持って来る子の姿があり、違うクラスの先生も「ペットボトルまだ必要かな?」と、お家から持ってきてくれました。そのおかげで、もう3羽のペンギンを作ることができ、全部で6羽のペンギンが生まれました。

「ペンギンといえば、こおりやゆきがいるよね。」「みずもいるよ。およぐもん。」「こおりのすべりだいをつくろうよ」「てんじょうからつるして、ゆきをふらせたいなぁ」「あとは、みずがもれないように“ガラス”がいるね。」と周りにあるものもイメージしながら、ペンギンワールドが作られている最中です。

6羽のペンギンたちの紹介には名前や“何月生まれか”が書かれています。もしかしたら、お客さんと同じ月に生まれたペンギンもいるかもしれません。探してみてくださいね。ペンギンコーナーにお立ち寄りの際はぜひ、みんなが悩み、一生懸命調べた“泳ぐための翼”にも注目してご覧ください。

次回で動物たちの製作過程の紹介も最後のエピソードになります。

最後は超大型鳥類、クチバシの先端から尾まで1,4~1,7メートルの2羽の『モモイロペリカン』です。お楽しみに。

2022年12月7日 6:00 PM |

カテゴリー:子育てひろば・園庭開放について |

投稿者名:hiyoshi

『そらぐみどうぶつ王国』開園に向けて準備中のそらぐみさん。今回は【レッサーパンダチーム】の回です。

「やっぱり、かわいいレッサーパンダがつくりたいよね。」「けが、ふわふわだったね」「きのぼりめいじんやった。」「めが、くりってしててかわいかったよね。」レッサーパンダの可愛さや、ふわふわの毛を作ってみたいレッサーパンダチーム。

しかし難題が“毛をどうやってつくったらいいか”‼

「ふわふわしてたよな。」「やっぱり、わたがいいんじゃない?」「わたを、えのぐでちゃいろくしたら?」「あーそしたらふわふわになるのかな。」「しっぽは、けいととかがいいかな?」

綿や毛糸の案が有力候補として上がるもののこれという決定打がなく…。そこで、レッサーパンダはどんな色をしているのか写真で見てみることに。すると「しろと、ちゃいろ。」「くろもいる。」「あと、ちょっとオレンジなのかな。」と必要な色がわかってきました。教材倉庫へ行きぴったりの色を探します。

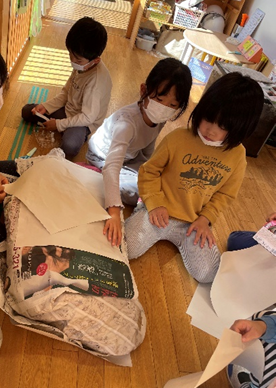

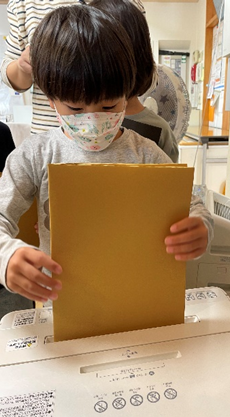

必要な色の画用紙をシュレッダーにかけて“毛”を再現。

「なんか、けっぽくなってきた」「これをはったら、できそう。」

チームの一番の悩みポイントが良い方向へ向き始め、いよいよレッサーパンダの体づくりが開始。

2リットルのペットボトルに新聞紙と更紙を巻いて形作り。

「なんか、しかくいね?!」「もっとまるくしたいけど…」体の“丸み”はなかなか再現するのが難しい様子。悩んだ末に“丸みをつけるのなら”と保育者から提案したのが『紙おむつ』!

ペットボトルにはかせてみると…

「おしりがぷっくりした」「おしりがまるくてかわいいね」

紙おむつの中に丸めた新聞を詰めて、おしりの大きさも微調整。「でもさー、おむつはいてたらしっぽはどこからだしてあげたらいいん?」と笑いながら作る姿もありました。

ぷっくりボディーに足も顔もできたので「けをはってあげよう!」と張り切るレッサーパンダチーム。 まずはお腹の毛から貼っていきます。ところが、

「なんか…のりのふりかけみたいやな。」「これ、ぜんぶはるのめっちゃたいへんなんじゃないん?」「しろいところがみえちゃうなぁ。」

なんだか、想像していた仕上がりとは違う様子。そこで「まずは色塗りからしてみてはどうか?」とヒントを出しました。

「きょうは、くろな」「あしたはせなかのちゃいろな。」「いや、せなかはオレンジやし。」「うーん、ちゃいろっぽいけど、たしかにオレンジにもみえるね。」「じゃあ、ちゃいろとオレンジをまぜてみようか。」色も自分たちで絵の具を混ぜる所からはじめて、丁寧に塗りました。

そうして色が塗れると「けをはりたいけどさ、ふりかけみたいになっちゃうんや。」「どうしようかな。」そこで保育者から「ペリカンチームの羽はどうやって貼ったか聞いてごらん?」と問いかけました。すると「はねは、たてむきにそろえてはったよ。」「ながさがちがうから、だんだんながくしたんだよ。」「しゃしんをみたよ」など、ペリカンの羽を作るときの工夫を教えてくれたので、さっそくレッサーパンダの写真を見て「せなかのけは、たてむきかな」「いや、よこむきやで」と話し合いながら貼りました。

毛並みも考えて作られたレッサーパンダ。“ふうちゃん”“れっくん”と名付けられています。

「れっくんは、ちょっとこわがりってことにする?」「でも、きのぼりはじょうずとか。」と、1匹ずつの性格もしっかりと考えられているようです。

『そらぐみどうぶつ王国』へお越しの際にはぜひ、レッサーパンダの“れっくん”と“ふうちゃん”のかわいらしいおしりや、毛並みにご注目下さい。個性豊かな2匹のプロフィ―ルもじっくりご覧になってくださいね。

次回は『ペンギンチーム』です。

2022年12月6日 1:45 PM |

カテゴリー:子育てひろば・園庭開放について |

投稿者名:hiyoshi

はたらくくるまが大好きな子どもたち。

散歩の回数を重ねる度に、

パトカー・白バイ・ゴミ収集車・宅配車・郵便車・ミキサー車・電車・バスなどは見つけましたが、

なかなか消防車・救急車には出会えず。(それだけ平和ということですが(笑))

子どもたちから「消防車と救急車見たい!」という言葉が何度も出てくるようになりました。

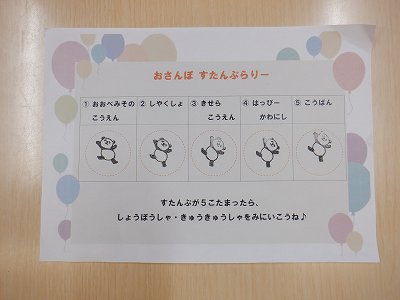

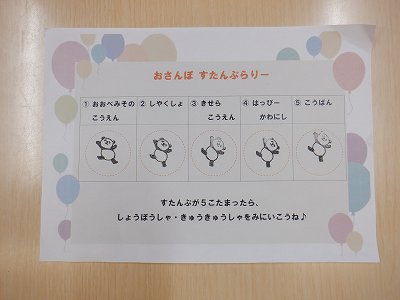

スタンプラリーで徐々に散歩距離を伸ばしながら、最終的に消防署に行こうという目標が出来ました。

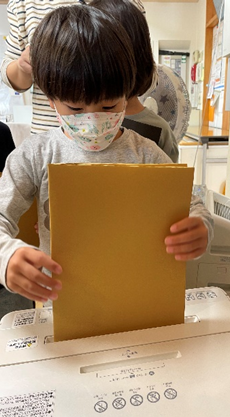

6月中旬頃から始めたスタンプラリー。

梅雨、猛暑、行事などもあり時間がかかりましたが、その間、興味・期待値が持続していることに成長を感じます。

そして迎えた11月30日。待ちに待った消防署見学!!

子ども「消防車がいっぱい~!!」消防士「全部名前があるんだよ」と順番にゆっくりと

タンク車・レスキュー車・はしご車を見せてもらいました♪

<タンク車> 水を貯めているタンク車。タンクの水はなんとお風呂10杯分!

消火に必要なホースも見せてもらい、実際に持たせてもらえました✨

まずは、ホース。「ぼく力持ちだから出来るで~」「ほら持てた」「おもっ!!!」

次はホースの先。

「こうやってするねんな」「これも重いなあ」「かっこいいやろ?」

<レスキュー車> 人を助けるための救助に必要なレスキュー車。

家に鍵がかかっている時の救助、車に閉じ込められてしまった時の救助など、様々な用途に備えてたくさんの道具が乗っていました。

ハンマー(のようなもの)、エンジンカッター、木を切るチェーンソーなど使い方を教えてもらいました。

「え~家壊すの?!こわっ!!」「車も壊すの?」「ちょっと怖いけどすごいなあ」

教えてもらった後に、ちょうど訓練で使用した壊れた車を見て「ぐちゃぐちゃになってる~」と驚く姿もありました。

<はしご車> 消防車の中でも一番大きいはしご車。ビルの10階まで伸びるそうです。

「でか~っ!!」「ぼく、これが一番好き!」

なんと、今日は特別にはしご車の中を通らせてもらえました!!✨

「すごかった~」「かっこよかった!」「また来てね~(また行くねの言い間違いですね(笑))」

目をきらきら輝かせて、真剣な表情で話を聞く子どもたち。

消防車や消防士の仕事や、同じ“消防車”の中にもそれぞれの車によって違う役割があることなどを知る、

良い経験になったのではないかと思います☺

消防署見学後は、絵を描いたり、ごっこ遊びに発展したりと、遊びにも広がっている様子があります。

また、描いた絵はにじ組作品展第一弾として、1階廊下に掲示する予定です。ぜひご覧ください♪

2022年12月5日 6:34 PM |

カテゴリー:子育てひろば・園庭開放について |

投稿者名:hiyoshi

10月26日に『神戸どうぶつ王国』に秋の遠足に行ってきたそらぐみさん。

動物たちを見てたくさんの気づき、心動かされる経験を友だちと共有しました。

その経験を通して「どうぶつえんをつくりたい!」という声がみんなの中からあがりました。 そこで、どんな動物を作ってみたいかクラスで相談し、4つの作りたい動物チームに分かれて、それぞれ担当する動物を製作中です。

チームごとの製作過程をお伝えします。

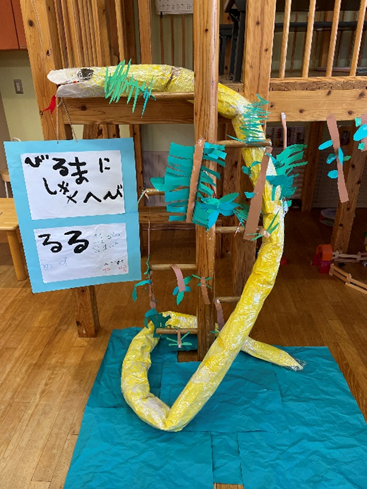

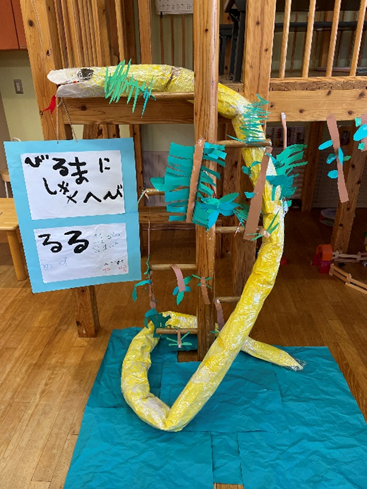

まずは【ニシキヘビチーム】

「へびってながくてすごかったなぁ」「うん、ながくて、ふとかったよね」

と“長さや太さを表現したい”思いが強く伝わってきました。

そこで、はじめに長さしらべをしてみました。図鑑で調べてみると…

「4メートルやって!」「どう?」「3にんならんでもまだたりない」「せんせいよりながい!」「えー、こんなにながいの?」

この長さをどうやって作ろうか考えたヘビチーム。

「ダンボールをつなげてみる?」「でもさ、それじゃ”ふとさ”はどうやってするん?」 「ダンボールをまるくしたら…」「ダンボールはかたいからむずかしいとおもうなぁ」

そこで担任からも少し提案をし、大きな“米袋”を切り開き中に丸めた新聞紙を詰めて繋げました。

「これ、のりまきみたいやな」「ながさ、これくらいかな?」「もう1ぽんつくらないと」「お、ふとさいいやん」

長さも太さも意識して作ります。

土台ができると、模様付け。4メートルのハトロン紙(手芸の型紙用の紙)に指でペインテイング。

「いろは、きいろとしろやな。」「めっちゃながいから、ぬるのもたいへんや~!」

頑張って塗った4メートルの”ヘビ皮“を乾かしてから丁寧に巻きます。(「こんどはたまごやきやな~」と、作りながら大笑いでした。)

こうしてだんだんと形になってきました。

すると「へびってちょっとツルツルしてるよね。」と気付いたヘビチーム。そこで、ラップを巻いてみよう!と、ラップを使いヘビのテカリを表現しました。

長いヘビのからだができてくると

「おぉー!だいぶできた!」「かおは、どうする…?」

迷った時には図鑑や写真とにらめっこ。“本物みたいに作りたい”という、ヘビチームの思いから“大きさや太さは本物みたいかな?”“色はどうかな?”と、一つ出来上がるごとに相談し合って進めていきます。

「くちはおおきいし、ベロはほそくてながいね。」「めは、よくみるとまんなかがくろくて、まわりはちゃいろいね。」

口は、紙コップを工夫して、目の中も良く見て描いていきます。

そうしてできた顔は、そらぐみのみんなから「へびのかおほんとうに、こわいわ。」「たべられそうやな。」「ほんものみたい。」「めがこわいんやな!」と大好評です!!

ビルマニシキヘビは“るる”と名付けられて、そらぐみの木に巻き付いています。

「ここでしゃしんをとったらいいね!」「うん、それがいい!」

と話すヘビチームの姿があり、ここは動物園の中のおすすめフォトスポットになりそうです!!

もし『そらぐみどうぶつ王国』にお越しの際に”ニシキヘビ“について知りたいことがあったら、飼育員さん(製作者)の写真がニシキヘビの上に乗っていますので、お気軽にお声掛け下さいね。

次回は【レッサーパンダチーム】の様子をお伝えしたいと思います。

お楽しみに♪

2022年12月2日 1:43 PM |

カテゴリー:子育てひろば・園庭開放について |

投稿者名:hiyoshi

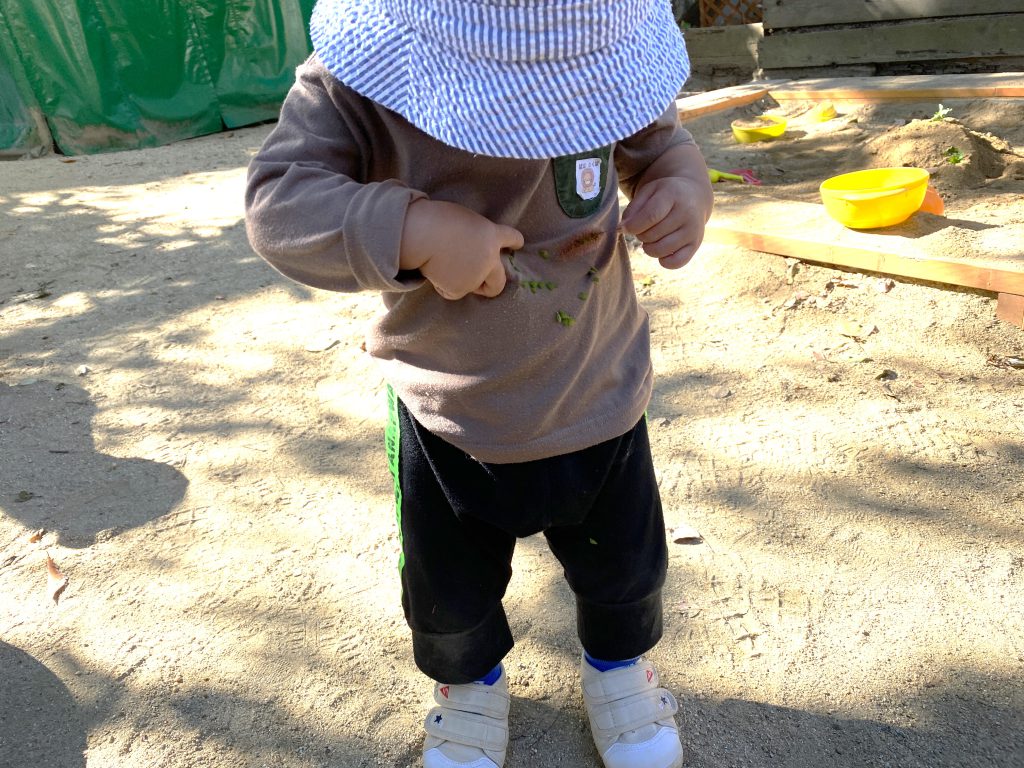

子どもたちはどの子も誕生日を過ぎ1人歩きできるようになりました。また、気候も涼しくなり活動量も増えてきた為、9月中旬からそよかぜ組に混じり乳児園庭で遊んでいます。

気になるところや行きたいところに行くことができ、どんどん遊びが広がるようになりました。

「お外行こう」と声をかけると『はやくいこう』と言わんばかりに駆け出し、靴下、帽子、靴を自分で取り出し外に行くのを待っています。

乳児園庭にあるキンモクセイの木

そら組の女の子がキンモクセイの花を集めて持ってきてくれました。そのキンモクセイの花を子どもたちの鼻に近づけると“クンクン”と匂いを嗅いでみたり、砂場に落ちている花やカップに入った花を指でつまんでみたり・・・

落ち葉を見つけると「はっぱ」や「ぱっ」と言って手に取り『みて〜』と嬉しそうに見せる姿も!

『これはなんだろう?』『おおきくてかたいな』とビワの木の幹を触ってみたり、落ちていたドングリを大事に落とさないように持ってみたり「ドンドン」と言いながら拾ったドングリを私たちに見せに来てくれます。

そら組やにじ組が収穫したサツマイモやサツマイモのつるに触ったり、ひっつき虫(草の実)が服に付き必死に取ろうとしたりと秋の自然にたくさん触れて楽しんでいます。

少しずつ園庭にも慣れてきて自分の興味・関心のある所へ行くようになってきました。気になる物を手に取って触るだけではなくカップに入れてみり、トントンと打ちつけてみたりと試して遊ぶ姿が見られるようになった子どもたち。

これからも自然物に触ったり見たり匂いを嗅いだり“季節”を全身で感じながら子どもたちと楽しんでいきたいと思います。

2022年11月11日 12:46 PM |

カテゴリー:子育てひろば・園庭開放について |

投稿者名:hiyoshi

« 古い記事

新しい記事 »