保育日記【年長組】

年長組の大切な活動の一つ『お米の活動』

体験と経験を大切にしながら毎年取り組まれています。昨年の年長組の活動を近くで見てきた今年の年長さんは期待も大きいのではないでしょうか?恵まれた時代で、普段何気なくいただいているお米ですがそれを実らせ、食べられる状態にするには想像を超える手間と愛情が必要であることを感じられる活動になることでしょう。『楽しい!』も『大変~!』も大切に取り組んでいきたいと思います。

さて今回は、田植えの準備段階で行われる『代掻き』と呼ばれる作業を『どろんこ大作戦!』というタイトルで取り組んでいます。お子様から『どろんこ大作戦』という言葉を聞かれた保護者の皆様も多かったのではないでしょうか。お子様からお話が合ったことと思いますが、そのおみやげ話と合わせてお楽しみ下さい。

代掻きとは、耕した土に水を流し込み泥と土地を撹拌する作業。どろんこ大作戦として足で感じた感覚が生きた学びとなってその後に活かされていきます。

活動前半…なかなかのどろんこ状態ですが、まだまだです…

はじめは遠慮がちだったお友達も、仲間の姿に触発されてどろんこの中へ…。『きゃ~!』とにぎやかな声が響きました。お友だちとどろんこを塗りあったり、先生の背中にどろんこを乗っけたり…約1時間誰も終わりにしようとしない様子に活動の充実感を感じました。

幼稚園でも手足を洗って帰りましたが、細かいところにはどろんこが残っていたことと思います。お風呂でのご協力に感謝です!

天候の都合もあり延期になっていた『田植え』が行われました

今年度は『あきたこまち』です。昨年に続き久村地区にある農家さんのご厚意により、苗を快く分けて頂きました。子ども達の体験のために本当に感謝です。立派に実って、食べて…。良いお礼の報告ができるといいのですが…。

前回の活動ではとにかく『かき混ぜる』ことが大切でしたが、今日は違います。お米の赤ちゃんが倒れないようにそっと足を踏み入れ、手を使ってぐっと苗を植えていきます。

この切り替えができるのが年長さんらしさですね。活動の意味を理解している現れでもあります。

裏庭の田んぼには、みんなが植えた苗がかわいらしく並んでいます。幼稚園にお越しの際はぜひご見学ください。

今後も『お米の活動』は継続してお知らせしていきます。次回の更新もお楽しみに!

2021年5月24日 4:11 PM |

カテゴリー:保育日記【年長組】, 幼稚園からのお知らせ |

投稿者名:himawari4

数日前から楽しみにしていた『ドロンコ大作戦(代掻き)』。朝は小雨が降っていましたが、最後のバス便の子たちが到着し、しばらくすると、おひさまが顔を出し・・・。自然にお部屋に集まってきた子ども達(^-^)さあ!みんなで裏庭へ・・・。

裏庭に着くとドライバーさんが耕運機で土を耕してくれていました。「回りながら掘ってる」「おもしろいマシーンだね」じーっと見ていた子ども達。耕した後の土を触ってみると・・・「やわらかいけど、ドロンコじゃない」「じゃあ、どうしたらいい?」先生の問いかけに「水!」と子ども達。「どうやって水を入れたらいい?」「ジョーロでジャーってする?」「バケツは?」「何か入れ物、探す!」そこで園に戻り、水を入れる為の物をそれぞれ探し、裏庭へと・・・。

園庭から裏庭へは、およそ80m。階段もあり水運びは容易ではありません。へちまの植木鉢用の缶を持ってきた子、お部屋からバケツを持ってきた子、絵の具用の桶やジョーロを持ってきた子と様々でした(*^-^*) 「僕、5回目!」「これで8 回目!」等と何往復もし、頑張っていた子ども達。「先生も手伝ってよ!」とカメラを構えていると言われ・・もちろん先生も一緒に頑張りました(#^.^#)

「真ん中の方が水が少ない」「届かないよう」田んぼの真ん中の方は手が届かず・・。「混ぜればいいんじゃない?」「棒で混ぜる?」「どろ団子みたいに手で混ぜれば」等と方法を考えていました(*^-^*)あっという間に時間は経ち、お昼の時間。「もっと頑張れる!」という子たちでしたが、続きは翌週に行う事になりました。さあ!来週は『ドロンコ大作戦 part2』です。子ども達とどろんこ遊びを楽しみながら良い田んぼを作りたいと思います!次回の更新もお楽しみに・・・。

2021年5月7日 5:35 PM |

カテゴリー:保育日記【年長組】 |

投稿者名:himawari3

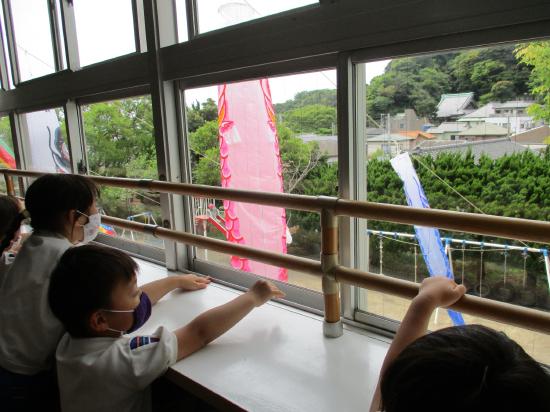

先週、登園してきた子ども達をお迎えしてくれたこいのぼり。「わあ!こいのぼりだあ!」と大喜びの子ども達。風が吹き、こいのぼりが泳ぎだすと自然に歌っている子も(^^♪

放課後、先生達の話しあいの中で、「みんなであげたいね」という事に。そこで今週は子ども達と一緒に上げる事になりました。登園してきた子ども達はいつもあがっているこいのぼりがなく、「あれ、こいのぼりがない・・・」「もう終わったの?」

ホールに並んでいるこいのぼりを見て、「今日はお休み?」と聞いていた子もいました。先生「どうする?」子ども達「あげた~い!」と言ったかと思うとすぐに年長組の女の子がこいのぼりを連れていく姿が・・・。そして「みんなで、こいのぼりあげよう!」と呼び掛けを・・・その言葉に「は~い!」と反応した子ども達(^-^)大勢の子ども達が園庭にとび出してきました。

「お兄ちゃんがいいな」「お母さんにする!」等とあげたいこいのぼりを選んでいた子ども達です(^^)/

こいのぼりがあがると共にこいのぼりの音楽が流れ・・・大合唱になりました♪

年長さんにマイクを渡すと元気な歌声が・・。それを見て「唄いた~い!」とももぐみさん♪ももぐみさんも元気な声で唄ってくれました(^^♪

ある日の事・・・。年長クラスでは、どの部屋が一番こいのぼりがよく見えるんだろうという話題に。そこで色々なお部屋に行き、確かめる事に。まずは、たんぽぽ組に。「ここは吹き流しがよく見える!」年中組は「お母さんがよく見える!」「屋上は?」という事になり屋上にも行ってみました。風が吹くとフワッと屋上まであがり、こいのぼりが近くに見え「おお!」と歓声も。上からみるこいのぼりもまた違った角度から見えておもしろいですね。

5月の連休明けからは14時降園になり、じっくりと活動にも取り組め、子ども達も様々な動きを見せてくれるでしょう。次回の更新もお楽しみに・・・。

2021年4月30日 5:48 PM |

カテゴリー:保育日記【年長組】, 幼稚園からのお知らせ |

投稿者名:himawari2

進級して、1週間がたちました。子ども達は初日から思い思いの場所で遊びを楽しむ姿がありました。お弁当初日では、「たんぽぽさんと先生が大変だって!」「ももぐみさんにも行ってあげなきゃ!」等とそれぞれに分かれてお手伝いをしていた1くみさん。少しずつ年長としての自覚も芽生えてきています。これからが楽しみですね(^-^)

「前はお当番さんが拭いてたよ」「お当番、やりた~い!」と初日のお弁当は沢山の子たちがお当番をしてくれました!(^^)!

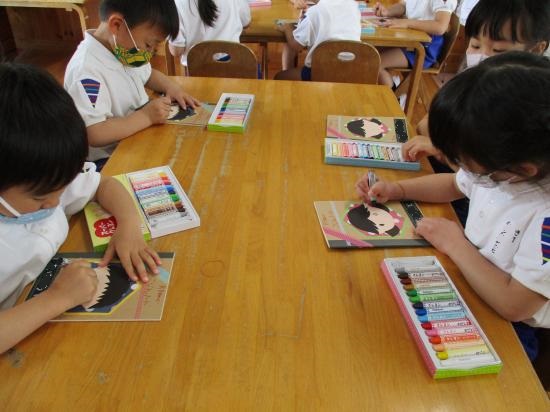

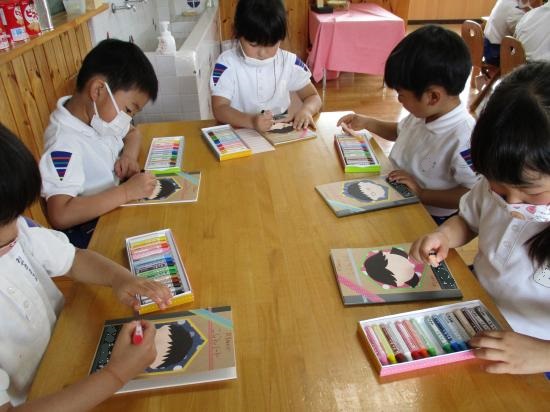

先生との出会い、友達(小さいお友達も)との出会い、様々な出会いがあったこの1週間。新しい物との出会いもありました。クレヨンを見せると「長くない?」「知ってる!新しい色があるんだよ!」などと目を輝かせていた子ども達。一人ひとり手渡すと賞状をもらうかのように重々しく受け取っていました(^-^)

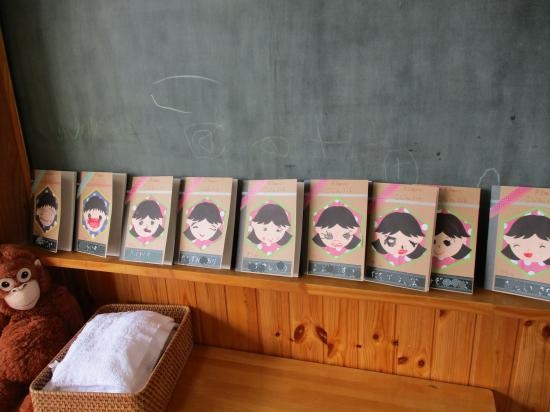

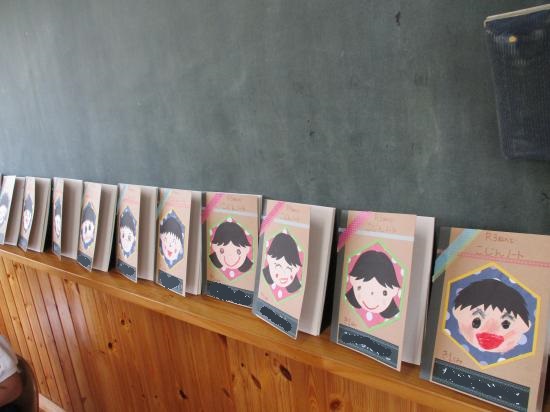

新しい絵本や年長さんしか持っていないポケットずかん等々この様な物との出会いでも「年長さんになったんだ!」と実感していた子ども達。この日は『個人ノート』に新しいクレヨンで顔を描きました。

どの子もいい顔!素敵な個人ノートが完成しました!子ども達の手で完成した『個人ノート』そしてこの『Kamoi Days』で子ども達の様子をお伝えしていきます。もちろん、子ども達のお話も沢山、聞いてくださいね。次回の更新もお楽しみに・・。

2021年4月19日 3:08 PM |

カテゴリー:保育日記【年長組】 |

投稿者名:himawari3

« 古い記事

新しい記事 »