年長組の子供達が植えたお米の苗が、水田の中でフサフサと風に揺れています。イモ畑では、サツマイモの苗が、太陽の光を浴び雨や土の養分をいっぱいに吸って元気よく伸びています。収穫はまだ先の秋になりますが、それまでの一日一日が、その生長に欠かせない大切な時間になっている事が、まさに子供達の成長と重なり、田んぼや畑を毎日見渡すのが楽しく思えます。

さて、先日の“父親参観日”では、たくさんのお家の方においでいただきました。普段仕事で忙しく、子供とだけの一日を過ごす事がなかなかできないお父さんにとって、その日は、我が子の事だけを考えて楽しめる良い一日になったのではないでしょうか?無邪気に笑う子供達を見て、親は、どんな事でも頑張ろうと思うし、ずっとこの幸せを守ろうと思います。そして、そう願って自分を見つめてもらっている子供達にもその思いが伝わるのか、穏やかな気持ちになっているのが伝わって来ます。自分を見ていてもらうだけで、子供達は幸せな気持ちになるのです。“見ていてもらうだけで…”と言えば……。

赤ちゃんを出産されたあるお母さんが「先生、赤ちゃん返りっていつまで続くのでしょうか?」「お姉ちゃんになったのに、逆に難しくなってしまって…」と悩まれている事を話してくださいました。それまでは、お父さんやお母さんの愛情を…視線を一身に受けてきたのに、赤ちゃんが生まれてからはどうしても親の関心が赤ちゃんに移ってしまう──当然の事です。お父さんもお母さんも大変なんです。だけど、まだ、その環境の変化が即座に受け入れられない幼い子にとってはその現象(?)は一大事なのです。何とかしないと!と、子供なりに必死で作戦を練るのです。これならどうだ!これでもダメか!と、親が戸惑うような事を言ったりしたりして、お父さんやお母さんの関心を自分の方に戻そうと“努力(?)”しているのです。これもまた、当たり前の事です。

こんな事もありました。入園前に、幼稚園によく遊びに来ていた女の子。先生達も、いつも職員室に顔を覗かせてくれるその女の子が可愛いくて、たくさん遊んだりおしゃべりをしたりして楽しんでいました。4月、晴れて入園したその女の子は、毎日とても楽しく幼稚園に通っています。何でも自分で頑張れて、幼稚園の約束や先生の話もちゃんと聞けるので順調に過ごしていると安心していました。それから1カ月が経ったある日、降園準備をしていたその女の子のクラスに行ってみると、その女の子は、すっかり降園準備を整えて椅子に座っていました。その横で、まだ、自分で着替えが出来ず歩き回っている子がいたり、幼稚園生活に慣れていないために、疲れて機嫌が悪くなっている子がいたりして、担任も私も抱っこしたりトイレや着替えを手伝ったりして、その子達の対応に追われていました。すると、良い子で座っていたその女の子が、おもむろにちゃんと履けていたシューズをわざわざ左右反対に履き替えたのです。私が気付かない振りをしていると、近寄って来て、何も言わずに私のエプロンを掴んで反対シューズの足元を見せるようにさり気なく足踏みをしました。私は、「アッ、そうか!」と思いました。その子は、アピールしていたのです。(私も、ここにいるよ。私の事もちゃんと見て!)(その子達ばかり見てないで私の事もかまって!)……と。少しして「あらら、シューズが反対だよ。直してごらん。」と言って見ていると、私のエプロンの裾を掴んだままで履き直していました。また、ずっと前に、家でしたのであろう手の怪我を見せて「ここが、痛いの」「ここがかゆいの」と職員室の園長先生の所にまでも言いに行っていました。きっと、入園するまで、十分にかまってもらえていたのが、そうばかりでなくなったのが寂しかったのかもしれません。環境の変化に戸惑っていたのでしょう。その子にしてみれば、急に視線を背けられたような寂しい気持ちになり、何か、注意をひかないと…と思ったのでしょう。

子供は、“赤ちゃん返り”という作戦や“わがまま”“反抗”といったいろいろな方法で、お父さんやお母さんを困らせようとします。

それは、悪い子になったのではなくて、「こっちを見てよ~」とけな気に信号を送っているだけなのです。そんな時には、その子を少し優先させてあげてください。手が掛からないから…お姉ちゃんだから…良い子だから…と、安心してばかりいると、敏感に大人の変化を感じる子は、寂しい思いをしているのかもしれません。その状況の事もちゃんと子供は分かっているのです。(今は、我慢しなきゃいけないな。わがまま言っちゃダメだな。)と思いつつも、その寂しさをいつ…どういった方法で伝えたらいいのかを模索しているのです。子供達は、周りの様々な環境の変化を感じ、幼いながらも一生懸命にそれを受け入れようとします。しかし、その許容範囲を超えそうになると何かしら発信してきます。その事に気付いてあげてください。お父さんやお母さんとだけの時間をつくってあげて、いっぱい話をしたり触れ合ったりして「あなたの事が大好きよ」「いつも、ずっと、見ているよ。ちゃんと見ているからね」と気持ちを伝え、安心させてあげてください。心をしっかり抱きしめて……。必ず、立派なお兄ちゃんお姉ちゃんになってくれますから。

2016年6月30日 4:23 PM |

カテゴリー:葉子先生の部屋 |

投稿者名:ad-mcolumn

幼稚園の花壇にチューリップの芽がのぞいています。園庭の木々は、いつの間にか枝先に新芽が……。柔らかく優しい日差しが、「春ですよ~そろそろ出ておいで~」と誘っているような気がします。

少し前に年中組の女の子が持って来てくれた菜の花をたくさんの子供達が囲んで見ていました。黄色がとてもきれいで匂いを嗅いでみると、芳香剤や柔軟剤のような作られた香りとは違う自然の花の香りがして、子供達は、何度も「私も!私も!」と代わる代わる嗅いでいました。「春の匂いがする~」と、一人の女の子が言うと、他の子供達は、何度も見たり触ったり嗅いだりしながら「うん。本当だ!春の匂い」と同調して言いました。本当にそう思ったかどうかはわかりませんが、野に咲く花と特有の香りに、ゆっくりと季節が変わっていく気配を感じたようでした。

花壇のチューリップの芽をみつけて、子供なりにやっと出て来た姿を健気に思うのか、少し触って、しゃがんでじーっと見ていました。そして、「かわいいね」「うん、かわいいね」と言い合っています。私は、チューリップの芽を見て“可愛い”と思う子供達を見て、何て素敵な感性なのかと感激しました。

夏から秋口にかけて大人気だった園内の小川のザリガニや小エビ達も、冬の間は可愛いギャング達からの襲撃(笑)から免れ、のんびり過ごしていたようですが、すこし暖かくなり、再び襲撃を察知して動き始めました。暖かい日には、牛乳パックの中に捕まえた小エビを囲んで「いた!いた!僕のが一番大きい!」と、すでに目を輝かせる姿が見られます。

こんなふうに、子供達は、周りの環境を目で見て、耳で聞き、手で触れ、匂いを嗅いで、心で感じ、そして言葉や文字、行動で表現します。見よう・聞こう・知ろうと関心を持った事を体験に変えて行く事で、探求心や感性が育ちます。この一年、幼稚園の中で、子供達は、いろいろな事に興味や関心を持って様々な経験をして来ました。きっと、友達との生活の中でも、個々の“感性”と“感性”が一致したり、ぶつかり合ったりしながら、人と人とが共に生きやすくなる方法を学んできたはずです。心がワクワク動かされる生活を送りながら、友達ができ、やりたい事がみつかり、大切な事は何なのかがわかってきて……。そうして、“人間力”“生きる力”が育って来るのです。

預かり保育での事です。年中組のひとりの女の子が、おままごとの仲間に入れなくて泣いていました。私が話を聞いても、なかなか言葉にならず泣き止みません。すると、そこに同じクラスの女の子がやって来ていきなり、「アッ!おならが出そう!あらあら、どうしよう!出ちゃう出ちゃうぅぅ~」と泣いている女の子の前でパフォーマンスをしたのです。私は、その突然の行動に驚きました。すると、泣いていた女の子が笑ったのです。それを見てまた、「あ~ぁ、また出そう~」とおどけて見せると、涙を手でぬぐいながら笑っていました。そして、道化師を務めた子がその子の手をとって、相手陣のところに行き、ここでもまた「いじわるしちゃ~イヤイヤ~ん?」と道化師を演じました。すると、みんなが笑って、いつの間にか大きな輪ができ一緒におままごとをしていました。この方法が教育的に良いかどうかは別として、その子が見つけた自ら道化師を演じて気まずい空気を良いムードに変える方法だったのです。一気にみんな明るい表情になりました。まさに『神対応』でした。

参観日で観ていただいた子供達の劇…、練習していた時の事です。ひとりで立ってセリフを言ったり、みんなの前に出たりするのが恥ずかしくてできない年長組の女の子がいました。先生は、何とかしてそこを乗り越えて楽しさや達成感を味わわせたいと思っていました。すると、子供達の中から「一人で立つのが恥ずかしかったら、みんなも一緒に立ってあげたら?」という声が上がり全員が立つ事になりました。しかし、女の子は、立ちたい気持ちはあっても、恥ずかしさの方が強くてなかなかみんなの気持ちに応えられません。その中で、隣の女の子が、スッと座って、背中を優しくさすりながらその子に寄り添ってあげていました。ひとりだけで座っているのは逆に立ちにくそう……彼女は、“自分だけは一緒に座ってあげようと”考えて自らそうしたのです。これにも『神対応』を感じました。参観日には、立てなかった女の子もみんなと一緒に楽しく頑張る姿を観てもらえたそうです。

子供ながらにしてなせる『神対応』は、感情や感性が育っている証だと思います。それを育てるためには、興味や関心をもち心を向ける事ができる環境と生活が必要だと感じます。

年長組の子供達は、もうすぐこの幼稚園を巣立って行きます。ここで過ごした数年間の一日一日が、こうした積み重ねであった事をいつか感じてくれたらいいなと思っています。大人になった時も、菜の花の香りを嗅いで“春”を感じたり、チューリップの芽を観て“可愛い”と思えたり、水の冷たさ温かさに触れてザリガニや小エビの居る幼稚園の小川を思い出したり懐かしんだりしながら、豊かな心をもって歩んで行って欲しいと願っています。

2016年2月29日 3:37 PM |

カテゴリー:葉子先生の部屋 |

投稿者名:ad-mcolumn

温かい年明けだ!と安心していたところ、先週末には約40年ぶりの猛烈な寒気が流れ込み、幼稚園でも休園の措置をとりました。ご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。自然のご機嫌は油断できないものだと痛切に感じています。

そんな寒さにも負けず、子供達は毎日元気に幼稚園で遊んでいます。大人の心配をよそに、この度の寒波による雪では、思う存分に雪遊びを楽しんでいました。そんな中、寒さのせいか?ちょっとした友達とのトラブルからか?登園した姿のまま、保育室に座り込んで泣いている年少組の女の子がいました。わけを聞いても泣きじゃくるばかりでわかりませんでしたが、体調が悪いわけではなさそうです。とにかく誰かに抱っこしてもらっていないと涙が止まりません。気を紛らわせるために、その女の子を抱っこして、園内を散歩していると、少し落ち着いて来たので職員室に連れて行き、涙が止まったご褒美に私が持って来ていたリンゴを一かけ口の中に入れてあげました。

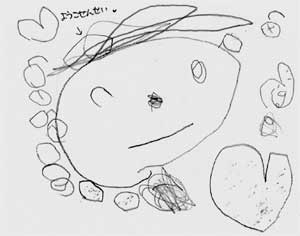

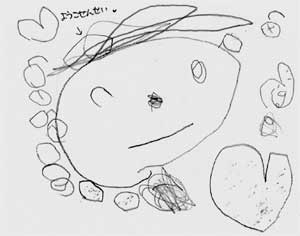

翌朝、その女の子がテラスにいる私を見つけ、遠くから「ようこせんせ~い!」と呼んでくれました。髪を振り乱して泣いていた昨日とは違って、三つ編みのおさげ髪で可愛い笑顔でした。「おはよ~う!」と言うと、何かを手に走って来てくれました。「これ!」と言って私にビニールの手さげ袋をくれました。中には、お弁当箱が……そのふたを開けてみると、いろいろな種類のおやつが入っていました。そして、手紙も…。その手紙には、絵と、たどたどしい文字が書いてありました。「ようこせんせい だいすき」「ありがとう」と……。3歳児ですから一生懸命に書いてくれたのでしょう。やっと読めるくらいの字でしたが、それだけに私は嬉しくてたまりませんでした。後からお母さんに聞くと、「夜、葉子先生にあげるんだと、クリスマスの時にもらったおやつの箱の中から一生懸命選んでいました。字も、お手本を書いてあげたら、それを見ながら一生懸命に書いてたんです。」と言われていました。さらに「手紙を書いたのも初めてだったんです。」…と。私は、その子がその時にどんな気持ちで、慣れない鉛筆を握ってどの位時間をかけて書いてくれたかを想像すると、本当に愛おしく思えました。『ありがとう』の気持ちがひしひしと伝わってきました。私はそれから返事を書きました。彼女がどんな気持ちで読んでくれるのかを想像しながら…。

この時期になると、お正月の年賀状のやりとりがきっかけとなり、お手紙ごっこが流行ります。職員室にも、園長先生や私に郵便屋さんに扮するお当番さんが配達してくれます。はがきにクイズ問題を書いて送ってくれる子や、“ようこせんせい、がんばっておしごとしていますか?”と書いて様子を伺ってくれる子、お弁当を一緒に食べていろいろな話をした子からは“ようこせんせい、またいろんなおしゃべりがしたいです。”という手紙が届いたりして、それを読むととても楽しいです。その手紙に対して、私は、また返事を書きます。そして、お互いに自分の気持ちを相手に伝えたい一心で、文字を使い気持ちを表現するのです。

年長組には、日々の生活の中で、心に残った事や思っている事、感じた事を日記や作文にして、家でノートに書き、園長先生や担任の先生に持って来る子がいます。それを読むだけで、その子がどんな事を感じているのか、どんな楽しい気持ちや嬉しい気持ち、悔しい気持ち悲しい気持ちだったのかが伺えるのです。園長先生は、その子のノートに返事を書きます。こんなやりとりがずっと続いているようです。

子供達は、文章・言葉・絵・音楽…等いろいろな方法で、自分の気持ちを相手に伝えようとします。そして、自分の気持ちが相手にちゃんと伝わる事の気持ちよさや嬉しさを感じます。人に伝えたり自分に伝わったりするその間にはいい関係が生まれます。心が通い合うのです。親子の間でも子供達がいろいろな方法で、気持ちを表現しているのを感じる事がありませんか?まだ動けない話せない赤ちゃんの頃には泣く事で気持ちを伝えようとします。少し大きくなると、わがままを言ったり身体全部を使ったりして訴えてきます。大人に近づくにつれて、相手の気持ちを伺ったり理解したりしながら、文章や言葉でわかるように伝えるようになります。

小さな紙に書いた先生への手紙、ほんの少しの言葉だけれど、これが大きなコミュニケーション能力の育ちやきっかけになります。「どうしたの?」と聞いた時に表現する力がある子は、その理由やどうしてほしいのかを伝える事ができるでしょう。嬉しい時には“嬉しい”と、悲しい時には“悲しい”と、はっきり意思表示ができる子になるでしょう。そのためにも、心に残る経験やその時に感じた事を表現して伝える事ができる環境をつくってあげてほしいと思います。子供が、「おかあさん、あのね…」と話す時、文字にしたり絵を描こうとしたりする時、歌を口ずさんでいる時、その時々の子供の気持ちを受け止めたり返してあげる事で、増々子供達は気持ちを伝える楽しさを感じるはずです。

そうは言っても、気持ちを上手に伝えるという事は、大人になってもなかなか難しいものですよね…。

2016年1月29日 3:20 PM |

カテゴリー:葉子先生の部屋 |

投稿者名:ad-mcolumn

新年明けましておめでとうございます。今年は、例年にはない穏やかで暖かい…暖かすぎる年初めとなりました。日本列島あちらこちらで、この異常さがニュースになっていましたが、寒がりの私にとっては、身体の緊張と共に心までほぐれる気がしてありがたく思えました。寒いと家の中に籠りがちになってしまいますが、その暖かさに誘われて、何かをしたい気分にもなって来ます。今年も子供達のパワーに負けないように一生懸命に身体と頭を使って頑張れそうな気がしています。皆さんはどのような気持ちで新年を迎えられたでしょうか?今年一年が幸せな年になりますように……。

さて、お正月は、親戚やお客様の出入りがあって、楽しくもあり忙しくもあるものです。特に本家である我が家には、お正月を過ぎてからも年始の挨拶に来られるお客様もあり、怠慢な嫁としては油断ができません(笑)。都合でお正月に来る事ができない方は、年末にご挨拶に来られます。ずっと昔から我が家はこうした親戚付き合いを大切にしている家のようです。大変ではありますが、その時の義父の嬉しそうな顔を見ると、今年も元気な顔を見せに来てくださって良かったと思えます。

そんな中、私達にとって一番近い関係でもあり一番近くに住んで私達をいつも助けてくれる義姉夫婦が、孫達もでき大人数になって身動きが大変なのとお正月に全員が揃うのも難しいという事で、この度は、私達家族を年末に招待してくれました。そこには、義姉夫婦と帰省したその息子二人とそれぞれの家族が9人、そして招待を受けた私達夫婦と娘二人と義父の総勢14人が集まりました。4世代の集まりです。久しぶりに会ったのと、下は11カ月の子供から上は85歳のおじいちゃんという幅広い年齢層という事もあり、それはそれは賑やかでした。みんながご馳走を囲んで落ち着いて座ったのは、それからしばらくしてからでした。義父が上座に座り、義兄が乾杯の挨拶をしてくれました。「今年も、本当にたくさんお世話になりました。みんながこんな風に元気に顔を合わせる事ができた事に感謝し嬉しい限りです。特にお義父さんには、いつまでも元気でいてもらって、これからもお義父さんを中心にして、お互いに協力し合ってみんなで仲良く幸せに過ごしましょう。新しい年もよろしくお願いします。今日はしっかり食べて賑やかに楽しい時間を過ごしてください。」と……。『お義父さんを中心に……』とても温かい言葉でした。それを横で聞いていた義父は終始笑顔でした。義兄の言葉にあらためて今の幸せの核には義父があるという事を感じました。幼いながらに苦労し、戦後の家族を支えてきた団塊世代の義父の背中をその子供である主人や義姉が見て育ち、知らず知らずのうちにその精神は引き継がれ、他人だったそれぞれの連れ添いに染み込み、またその子らが私達の背中を見て育ち、そのまた子らが育とうとしている……これを繰り返し、重ねて行く…。今ある幸せは、今作られたものではない事を実感したのです。

それから食も進み、色々な話をしました。世代を超え混じり合っての話は新鮮で楽しいものでした。昔話、仕事の話、恋愛の話、結婚観、子育て、今後の生き方、夢や人生設計等…、笑い話をしながら私の娘達にも色々な立場からの話を聞かせてもらいました。何でもない話でも、そこには義父の優しさや強さや厳しさを受けて生きているそれぞれの人の愛情が感じられ、義父の生き様は私達を学ばせてくれているような気がしました。大切なのは、『家族』『命』、そしてそう思える『家族』や『命』が増えていくことが幸せを大きくしていく事なのだとたくさんの話から娘達は思ったのでしょう。帰る車の中で、娘達が「あの家族やうちの家族を裏切れんわぁ~。親戚の人達にも私達は大切にされている事を感じたよ。」「うん。ホントそうだね。」とつぶやきました

元日の朝、お節を囲んで、義父が孫娘達に話をしていました。 「二人共、今年も一生懸命がんばりんさいよ。だけど、心と身体が壊れる程がんばらんでいいんよ。どうしても、しんどくなった時には、お父さんやお母さんが必ずいてくれるんだから、お父さんしんどいよ~。お母さん助けて~って言わんといけんよ。一人でその気持ちを抱えたらいけんよ。壊れちゃあいけんよ。絶対壊れちゃあいけん。一番大事なのは“命”……わかっとるよね。おじいさんは、二人に“命”があるだけで嬉しい……。」と。

私達は、つい「頑張れ!がんばれ!」とシャカリキに言ってしまいます。甘えるんじゃない!と思ってしまいますが、おじいちゃんは大切なものは何かを教えてくれます。長く生きて来てこの世で何が一番大切なものであったかを示してくれるのです。私達親とは違う愛ある言葉を子供達や孫達の心の中にまいてくれます。

こんな言葉やあんな言葉、こんな考えやあんな考え……色々な人と話をして言葉を聞いて、自分でその中から選んだり真似たりしながら自分の生き方を見つけてほしいと思います。世代を超えて家族や親戚が集まるこの機会に、私達親だけではできない事をしてもらえたような気がしました。

おじいちゃんの話にはまだ続きがありました。「おじいちゃんのお父さん(曾祖父)は、優しい人でね、裕福でない家の子供が家計を助けるんだと毎朝新聞配達に来ていたんだが、ひい爺さんは、お正月には外でその子が来るのを待って、お年玉を毎年あげていたんよ。そんな人だった…。」───義父もまた、そのお父さんの背中を見て精神を受け継いだ人なのでした。

2016年1月8日 3:13 PM |

カテゴリー:葉子先生の部屋 |

投稿者名:ad-mcolumn

幼稚園のイチョウやモミジやアメリカンフーの木が紅葉し、色とりどりの落ち葉の絨毯が子供達のあそび心をくすぐります。幼稚園の中で“紅葉狩り”さながらの気分を味わえるとは、なんと贅沢な事だろうと毎年思います。

そして毎年この時季には、もうすぐ行われる“音楽発表会”に向けての取り組みの様子や音が見聴きされるのです。毎朝、園庭の掃除をしていると、早く登園してきた子供達が、鍵盤ハーモニカをロッカーから取り出して、自分のクラスの曲を練習する音が聞こえてきます。曲に合わせて何人かの友達と踊ってはしゃいでいる姿が見えます。取り組み始めたばかりの頃には、それが何の曲なのかいったいどんなものに仕上がるのかと予想がつかないくらいのたどたどしい音が、日に日に、しっかりした音やメロディーになって聴こえてくるようになります。年中・年長組の保育室からは、自分達でハードディスクのスイッチを入れて、曲を流しながらパート別に練習をしているのです。その演奏は、正確ではないけれど、遠くから聴こえてくる子供達だけの練習の音は、とても自信あり気で楽しそうでした。

そんな中、私も練習の様子を見るために、クラスを回っていると、ある年中組のクラスで、たった1回の練習で、「もうしない」とその場からどこかへ行ってしまう男の子がいました。先生が、「上手だよ。もう1回だけやってみようよ!」と言っても、「ううん」と首を横に振ります。その楽器が嫌なわけでも、練習が嫌いなわけでもなさそうなのですが、何度でも頑張ってみるという気持ちになれないようでした。しかし、パート練習から全ての楽器を合わせて練習をするようになったある日、練習場所であるホールにやって来る子供達を待っていると、その男の子が、ニコニコと嬉しそうに入ってきました。自分のポジションに立ち、準備をしているその子は、以前の顔つきではなくなっていました。「じゃあ!始めるよ!用意!」と先生が指揮の手を上げると、全員の顔が真剣になりました。彼も先生の顔をじっと見ています。演奏が始まり、自分のパートを一生懸命に頑張っているようでした。先生の指揮と自分の演奏がバッチリ呼吸が合って演奏できた事で、きっと彼にも“できた!”という実感があったのだと思いました。1曲の演奏が終わると、先生が「すご~い!みんなで合わせるとこんな風になるんだね。気持ちよかったね!」とたくさん褒めていました。きっと、ここに至るまでのクラスでの練習期間のうちに先生と一緒に頑張りながら少しずつ自分なりに手ごたえを感じ、自分の音が、この演奏の中でどう生きているのか、自分の音があることがどんなにその1曲を素敵にしているのかを感じることができたのでしょう。

何事も、やり始めは、これがどうなるのか先が見えず、不安なものです。手ごたえや成果が感じられなかったら、このままでいいのだろうか?と気持ちを100%それに向けるのがしんどくなります。いつでも、引き返せるように自分で片足を後ろに残しておきたくなるのです。でも、その時期を乗り越えないと、その手ごたえは求められない……ここが、正念場です。迷いも努力も必要としない楽しい事ばかりが世の中で自分を待ってくれているのではありません。自分に課せられた責任や目標に向かって行く強い力をもって挑んでこそ初めて得られる“楽しさ”もある事に気付いて欲しいと思います。

実は先生達も、新年度が始まってからすぐに、この取り組みの策を静かに練っていました。先生や友達との練習は、上手くいく時といかない時といろいろあります。でも、きっと子供達の心の中にどんな形でも成長に繋がるという確信をもって取り組んできました。迷う子供達を…不安でいる子供達を「大丈夫!きっとできるよ!きっと楽しいよ!」と安心して挑める気持ちに導いていきます。

先生の指揮と自分の演奏する音がピッタリ合った時、先生が「そうだよ!できてるよ!」と目で言ってくれたら、とても楽しくなって来て自分でも心の中でガッツポーズ!!そんなみんなの心が集まって、ステージがつくられます。いい演奏をするために練習をするのではなくて、それまでの取り組みの様々な経験や心の葛藤の中で見つけていく楽しさを表現した結果、素晴らしい演奏になるのです。

頑張る楽しさを見つけた彼のお母さんがお迎えに来られたある日、「すごくやる気で練習が楽しそうですよ。」と伝えると「家でも、よく話してくれるんです。本当に頑張っているんですね。朝も早く行くんだ!と張り切っていて……。」と言って喜んでおられました。その男の子の生活の中にも楽しいリズムができたのです。

音楽発表会に向けて取り組んで来たこれまでには、どの学年のクラスにも様々なドラマがあったようです。“頑張るって楽しい!”という事を知った子供達は、きっとこれからずっと、心の中にいろいろな形で力となり宿り続ける事でしょう。

12月3日と4日の二日間は、そんな子供達の自信に満ちた姿、先生と子供達のこれまでに積み上げてきた素敵な空気を観て感じていただける事と思います。踊ったり、演奏をしたりする数分のステージだけでなくこれまでの取り組みの中に様々な出来事があり、それを経てきたこの全ての時間に、温かい拍手のご褒美をたくさん送ってやっていただきたいと思います。

2015年11月30日 3:00 PM |

カテゴリー:葉子先生の部屋 |

投稿者名:ad-mcolumn

« 古い記事

新しい記事 »